主题:【原创】御虎 –远征军战车部队转战缅甸纪实 一 -- 萨苏

英开塘,是潘玉河东岸一片宽阔的台地,也是日军在胡康河谷东段中心孟拱的前哨阵地。由于这里水浅流缓,可以徒涉,双方都认识到这是远征军进攻孟拱日军的必经之路。

中国远征军曾两攻英开塘,4月29日,第一次战斗中,装甲兵团和新22师65团一个营发动攻击,由于渡河兵力不足,寡不敌众的中国士兵败回西岸,这时,韩德明已经提升为副营长,刚刚担任装甲兵团第一连连长的李纪元指挥车辆拼死力战,试图在日军阵地上杀出一条血路,结果他乘坐的战车被日军战防炮击中,本人当场阵亡,第一连的多辆坦克受损。5月3日晚,为了打开通道,布朗上校亲自指挥了第二次进攻,他调动了57辆M3和M4战车,地面由理查德.多兰中尉指挥进攻,自己则乘坐一架L-5炮兵校射飞机直接飞在战场上方协调装甲兵和步兵的配合。

L-5步哨式炮兵校射飞机,解放军早期也曾使用

英开塘的战场地势开阔,河面上被日军破坏的桥梁隐约可见。这样的战斗双方意图都很明确,无可隐瞒。隔河遥遥相对的两军让人想起古代战争中的军阵。美军参战老兵贝克尔中士回忆,他们的谢尔曼坦克在前方安装了一副很象推土机铲刀的破障器,一辆辆远征军的坦克谨慎而小心地劈开堤坡上的植被,在河岸的几处同时开始渡河。“从望远镜望出去,场面颇为壮观。当我们爬上对岸的时候,多兰中尉下令所有坦克调整位置,整个进攻阵线摆成了一个巨大的楔型。从坦克的潜望镜中望去,对面绵延半英里的台地清晰可见,毫无遮掩。这里原来显然曾生长过茂密的树丛,如今,却只有不到膝盖高的大象草,顶端一片被焚烧后的焦黑。台地尽头,是暗青色的丛林,日军,就在那里等待着我们。炮击一直在持续,配合作战的轰炸机也频频对日军投下炸弹。多兰中尉下令 – 进攻开始了。”

与我们想象中美军多怕死不同,在这次进攻中,几辆美军驾驶的谢尔曼坦克冲在最前面,因为他们是最熟悉这些车辆的人员,战斗力最强,对多兰中尉的命令理解也最准确。中国军人驾驶的坦克紧随其后。

在缅北战场中美两军人员相处融洽,这是美军顾问克劳福德和他的中国战友合影

日军的战术十分明确,就是坚决贯彻近战的原则,把中国军队放进自己的阵地再开火。这大概是因为战车的机动能力太强,日军很难在中国军队突击的重点目标前预先部署足够的部队。

由美军少尉帕西驾驶,代号“安”的谢尔曼坦克率先压响了一颗反坦克地雷,一条履带被炸断,一名日军跳上他的坦克,试图把一颗磁性雷固定在上面。就在此时,另一辆代号“东京有限公司”的谢尔曼坦克及时赶到,用机枪准确地把这名日军从车上打了下来。一名姓叶(音译)的中士射击极为准确,把炮弹直接打进了一门日军47毫米战防炮的炮膛里,赢得耳机里的一片喝彩。

代号“东京有限公司”的坦克车长是克劳福德,他的坦克参加了第一次英开塘之战并且中了12发炮弹,日军的47毫米反坦克炮无法击穿谢尔曼坦克的装甲。他始终认为第一次攻击的失败和当时天气不好,空军无法提供有力支援有关。第二次进攻远征军部队终于在河对岸站住了脚。“从坦克里面就可以闻到日军烧焦尸体的味道,我们冲过一片稻田,那里原来是日军的阵地。几辆M3A3停在那里,美军顾问在大喊大叫地教导中国坦克兵战术要领,其中一辆中弹被毁,被烧得面目全非。我和弹药手抢救了一名重伤的坦克兵,并把他送到后面的战地医院… 第二天天亮的时候才发现,我们的战车里还残存着这个士兵的碎肉和断骨。”

在参战的中美官兵里面,有一个人是十分独特的,那就是美军战地记者戴维德.理查德逊(David.B.Richardson),他当时正奉命在缅甸采访麦支队的美军官兵,此时正坐在装甲兵团的第一辆战车里。

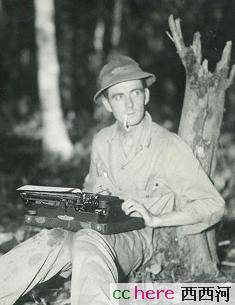

美国战地记者里查德逊

理查德逊是美国最著名的记者之一,他长达五十年的职业生涯精彩万分,从圣雄甘地到以色列总理贝京,从卡扎菲上校到谋杀托洛茨基的苏联特工无一不是他的采访对象。理查德逊无疑属于那种上帝特别青睐的人物,因为在随军记者中,他独一无二的特点是不但采访,而且每每亲自参战却毫发无伤。理查德逊因为战功曾两次荣获美国国会勋章。这位记者以走到哪里都带着一台打字机,一台照相机和一支步枪而闻名遐迩。

对于理查德逊动辄又扔手榴弹又开枪放炮地“赤膊上阵”,行内人始终评价不一,多少有些人觉得他有战争狂和出风头的倾向。理查德逊对此坦然面对,“我的看法是,当你充满恐惧时,克服恐惧的最好办法就是让自己忙得顾不上多想。”他后来写道,“而在前线还有什么比端着枪开火更忙的事情呢?这样,每次到前线采访,我都给自己找个战斗位置。”

不过,这次在英开塘的战斗,理查德逊自嘲是在“半梦半醒”中加入了战团。

“我当时是《Yank》杂志的记者,对于即将爆发的战斗一无所知。战车部队总是很有魅力,我碰上了布朗上校的时候,对他说我是个记者,想采访他的部队拿点儿一手材料。赶巧的是他们正要出发,于是上校说他们有更重要的事儿要干。我想他肯定把我当成了个添麻烦的,于是对他说我当过B-24轰炸机的机枪手,也许跟着部队出发不会是累赘。为了说服他我稍微吹了点儿牛,谈起我在B-24的腰部枪塔曾经奋勇打退来袭的四架零式战斗机。我想我说服了他,而且估摸着他会把我放在指挥车里,给我一挺机枪。”

出发的时候理查德逊惊讶地发现,自己竟然被放在了队列最前面的战车里,而且成了该车的主力机枪手!布朗上校太缺乏有战斗经验的部下了,而且显然不知道理查德逊的名气,刚巧第一辆战车的机枪手得了痢疾。。。糊里糊涂上路的理查德逊想不到,此战之后,美国《生活》杂志是这样报道他的 – “中美联军斗志昂扬,著名战地记者理查德逊杀气腾腾地擎起一挺机枪,坐进了突击部队的先锋车里,恶狠狠地杀向日军阵地,要争取第一个打回缅甸的荣誉。。。”

一个多少有点儿二百五的美国愤青形象,就这样被塑造出来了。

《生活(Life)》周刊是美国战时对中国报道最多的杂志之一,这是1941年6月的《Life》,以宋美龄为封面

理查德逊回忆 -- “我们扑向目标,可以听到日军还击的炮火呼啸而来,弹片打在坦克的前装甲上当当作响。每一分钟日军抛到我们头上的炮弹都在增加,我乘坐的战车被击中,一度失去了动力。战友试图重新启动战车的时候,我扣动扳机,带着无法控制的颤抖对了日军阵地猛烈扫射。‘打短点射,短点射,’有人对我大声喊,是车里的战友,‘顺着敌人打来的弹道还击。如果你看到一片桔红的闪光,那肯定是日本人的战防炮,这个威胁最大,先打它!’”

“我开始对着那些闪光的地方开火。这可不是个容易的活儿,因为我们在高速移动,而我的视野在潜望镜中极窄。现在我明白别的坦克手为何都戴着口罩和手套了,因为这该死的坦克设计有问题 – 向后抛出的弹壳接二连三地打在我的身上,而且烫得吓人。公平地说,我当时已经被射击的火焰晃花了眼,根本不能确认目标。”

“不过,我这通盲目射击显然声势骇人(大多数中国坦克兵对弹药比较节俭,也不会这样外行地乱打长点射给日军指明目标),以至于正在半空中L5飞机上担任协调的布朗上校,在耳机里困惑地问道:‘第一辆车的机枪手是哪个小子?’他后来对我在这次战斗中的评价不低,因为这通猛扫虽然多半什么也没打着,但对面的日本兵真没有几个敢在这种‘准确’的弹雨中把脑袋伸出来。这段话让我如释重负,因为我实在不好意思告诉别人自己后来干脆就是闭着眼睛乱打。。。” 战斗中的中国远征军坦克兵

[待续]

- 相关回复 上下关系8

🙂萨大万岁! 请我吃饭 字0 2009-03-18 03:16:25

😄过瘾!过瘾!过瘾! abadcafe 字60 2009-03-18 02:51:46

🙂一回来居然做到萨书的沙发 lanchong 字310 2009-03-18 02:35:17

🙂【原创】御虎 –远征军战车部队转战缅甸纪实 五

🙂再接再厉,花出宝! 走西口 字88 2009-03-18 06:07:55

🙂炸了一圈花终于出成果 小土豆 字105 2009-03-18 03:10:38

🙂虽然植树节了也不用填坑这么快吧。。。。 一丝野马 字18 2009-03-18 02:12:04

🙂老萨高产,先沙发,后花 箫十一郎 字0 2009-03-18 01:53:25