主题:投票美国疫情数据别解及投票 -- 匿名

- 投票信息

单选,参与 9 / 0

大家已经知道,年龄是新冠重症发生的高危因素。除了年龄,大家更应该关注另一个高危因素——肥胖!越胖的人,发生重症的可能性越高(参见第九版指南)。这是一个所有年龄段的人都该关注的问题。

何为肥胖?标准如何?以简单的BMI标准算:

体重(公斤)/[身高(米)x身高(米)],即体重除以身高的平方。

如果您在地铁上、办公室看到此帖,最好回家采用净重和身长,把数据搞准点。

我的数据是21.799,您的是多少?

我觉得,国家的抗疫政策不只是在保护老年人,也是在保护所有的的胖子

所以,为了或可发生的生命风险及减轻国家的抗疫负荷,减肥吧,胖子!

=======

自2020年1月至今,美国疫情的汇总数据,大体来说(抹去零头),总感染人数9000万,死亡人数一百万。数据很直观。不过,我对这样的数据的背后有点不一样的解读。

为什么会有这种想法?因为最近俺经历了一次密接(一密),患例就和我面对面。虽然都戴着口罩,但不是N95,难免有“被喷中”的风险。

于是,被安排隔离、连续核酸检测10天。也许有人会觉得这措施有点过份了。那么我先说几个中国最近的传染案例,大家生动地理解一下奥密克戎的气溶胶传播有多猛:

1、10月8日,深圳福田区发生的交叉【感染】:画框内的两人路边擦肩而过,均未戴口罩。下图:

2、在广东韶关通报的的一例BF.7的感染事故。

病例A在路边垃圾桶吐痰(两天后确诊)。下图:

一分钟后,病例B在垃圾桶一米左右的位置徘徊了一分钟。虽然戴了口罩,却露着鼻子。后被确诊【感染】。下图:

福田区疾控中心流调发现二人属同一传播链。

3、同样在福田区某地铁口,画框人物:

病例张某未正确戴口罩。一名路人同样未正确戴口罩,二人相隔一二米,发生交叉【感染】。

====

我被隔离后,连续10天核酸检测均阴性。这意味着什么?分三种情况:

一、患例面对面都没喷到我。按广东的感染病例,气溶胶没喷到我的可能性小。

二、我虽然有吸入带病毒颗粒的气溶胶,但数量少,在我被感染之前病毒颗粒被物理性呼出。这个可能性有。

三、我吸入了大量的病毒颗粒气溶胶,发生了咽部、喉部感染,但感染较轻(这符合奥密克戎的鼻咽喉嗜性特点),没有造成可感症状(咽痛、喉痛、味嗅觉减退等)。因核酸检测未到位、未检出(现在的核酸,测过的都懂),俺是假阴性。这种可能性也有。

有了以上我的情况垫底,下面来说说美国的疫情数据:

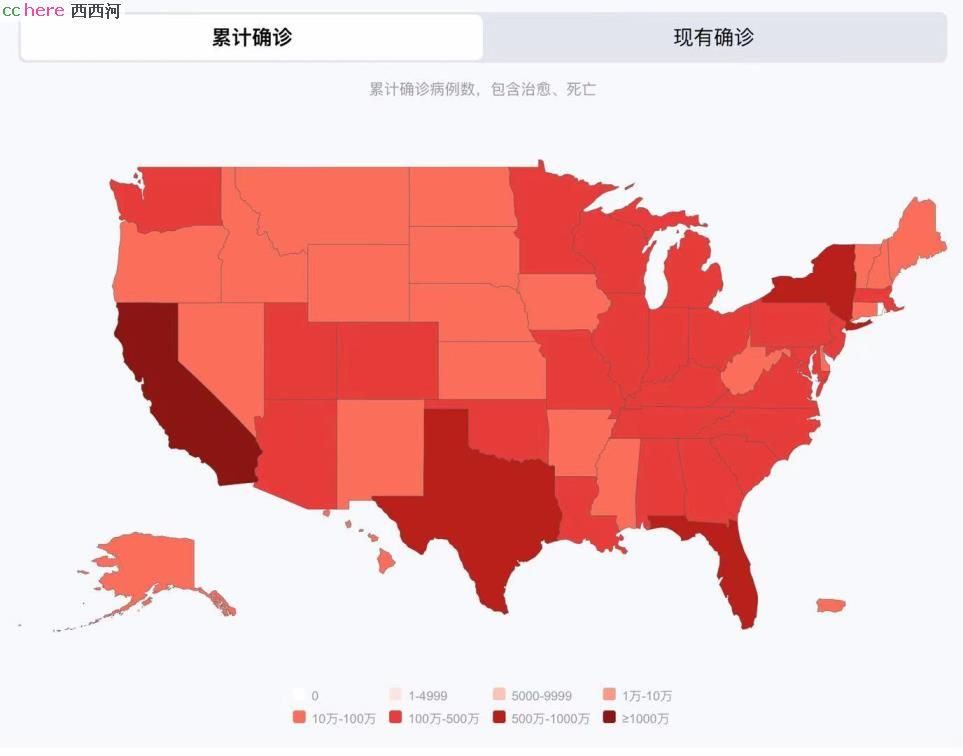

按图所示,美国大陆已经被新冠病毒肆掠3年,有病毒的空气笼罩了大街小巷、室内室外……

在此提出一种假设:按美国的“躺平”操作,几乎所有的美国人都有病毒暴露史,或多或少都曾吸入带有病毒颗粒的气溶胶。

那么,美国人口3亿,确诊人数只有9000万。这怎么讲?

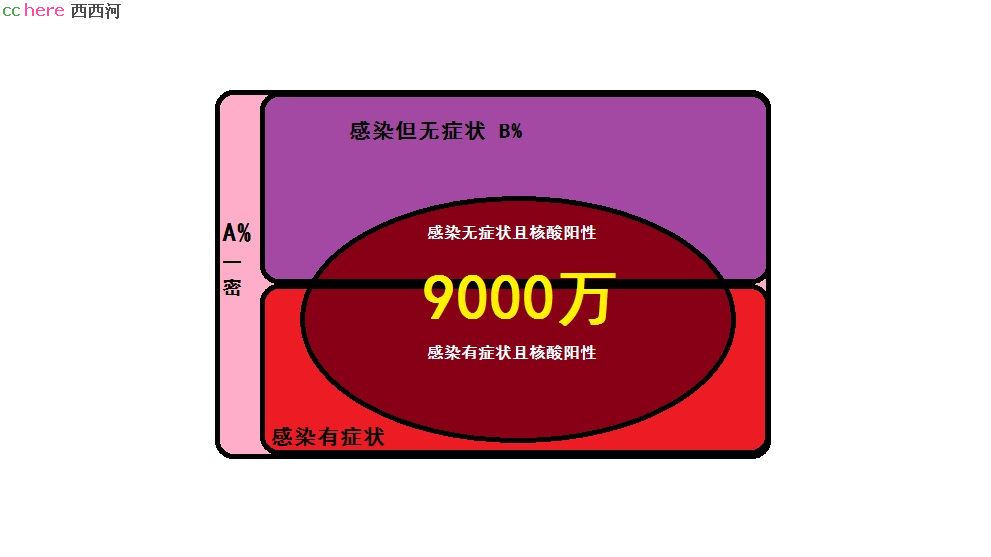

1、有一部分,比如A%,吸入少量病毒,然后物理呼出,没感染。这种情况和我一样属于一密;

2、有一部分,比如B%,被感染,病毒轻微损害组织,在严重损害、引发可感症状之前被免疫系统干掉。这种情况被称为无症状感染者;

3、其余部分,(100-A-B)%,引发严重感染,有可感症状,甚至肺炎症状,乃至死亡。

在1中无论做不做核酸检测,都是阴性。

在2、3中,虽然实际上感染病毒,但在“躺平”政策下,只有一定比例,比如C%,即(100-A)%*C%的人才会主动就诊、测核酸,然后阳性,进入确诊数据。得:

(100-A)%*C%=9000万

从以上算法可以看出,美国的真正感染数为(100-A)%*3亿。

现在的问题是,A%,即一密者,到底有多大比例。这个问题在美国无解,在中国严密跟踪传播链的情况下则可能有解。

继续提出第二个假设,美国、中国对新冠病毒没有人种差异。

那么,以中国手段得出A的数值后,可以用于计算美国真正的新冠死亡率:

100万/[(100-A)%*3亿]

- 相关回复 上下关系4

🙂美国疫情数据别解及投票

🙂BMI>32的人飘过 sywyang 字0 2022-11-03 23:23:48

🙂这贴为什么要6花? 1 审度 字24 2022-11-02 08:32:10

🙂因为是匿名发帖 匿名 字51 2022-11-02 23:17:51