- !!!用户新注册邮件系统遭恶意攻击,暂不能发送邮件,请隔天尝试。寻求解决方案中

- 【征集】西西河的经济学,及清流措施,需要主动参与者

- 『稷下学宫』新认证方式

- 24年网站打算和努力目标

主题:【原创】追寻终极能源:浅谈受控核聚变 -- 同人于野

先简单介绍一下"放射性","辐射"这些东西是怎么回事。

一个人本质上就是一堆原子,这些原子通过各自电子和质子的互相吸引排斥交叉结合形成分子,DNA等等。如果有一个外来粒子,比如说一个高速电子或者光子打过来,它可能把这堆运行良好的原子机器上的某个原子的电子打飞,导致这个原子电离,就会改变它的带电量,使它跟其他原子的相互搭配出现偏差:

如果很多原子都这么被外来粒子造成电离,最后必然打乱分子和DNA的排列组合,人体组织就破坏了。DNA/RNA 乱了就会发生"变异"。当然也可能会发生好的变异(比如把黄瓜种子送上太空回来变成超级蔬菜),但大多数情况下不太好,重的甚至是直接死亡,轻的也可能会传给下一代。

这种把原子打电离的行为被称为"致电离辐射",可以想见,这种辐射需要高速,也就是高能量的带电粒子或者光子。很多人谈论"手机辐射",或者计算机显示器的"辐射",那些都是非电离辐射,至今没有直接证据表明手机产生的那么一点点能量对人体真正有害。

其实生活中每个人每时每刻都在接受来自宇宙射线的电离辐射。这些宇宙射线就是高速带电粒子,用一个盖格计数器可以很容易的探测到。好在我们受到的辐射很少。地球外层空间有大量的高速带电粒子,多亏地磁场和大气层的保护,绝大多数到不了地面。这就是为什么要把种子送到太空去接受辐射。对于宇航员来说,辐射是个严重问题,至今没有什么好的办法来防护。地球磁场的尺度比地球半径大得多得多,因此空间站上的宇航员呆一两年受到辐射也可以忍受。但如果去火星的话,受到的辐射剂量是相当大的。大约两年前看纽约时报的报道,火星登陆计划的一个重要难点就是怎么防护宇宙射线的辐射,这个难可能点还没有解决。

地面上的高速带电粒子都是来自放射性衰变或者核反应,或者粒子加速器。说一种物质具有放射性,意思就是说把它放在那里它自己就会往外发射高速带电粒子,比如说氦离子(α衰变),电子(β衰变),或者光子(γ衰变)。这就是为什么说放射性是一种污染。裂变反应堆反应出来的副产品往往具有放射性,必须把它们妥善保管远离人群,称为核废料。

相比之下聚变反应的废料是氦4和中子。氦4很好,就是气球里那种气体。但中子就很有问题了。中子不带电,从这个角度它不可能直接导致致电离辐射。但正因为中子不带电,它很容易直接接触原子核,导致人体内分子断裂。中子弹就是用这个原理,号称只杀人不拆房子。但由于中子可以用重水或者石墨之类的东西来防护,它的"直接伤害"并不大。

聚变反应中子的真正麻烦之处在于中子可以跟反应装置的墙壁发生核反应。用一段时间之后(根据一本讲主流聚变的书是三五十年,根据一篇讲氦3的文章是十来年)就必须更换,很费钱。而且换下来的墙壁可能有放射性(取决于墙壁材料的选择),成了核废料。还有一个不好的因素是氚具有放射性,而且氚也可能跟墙壁反应。

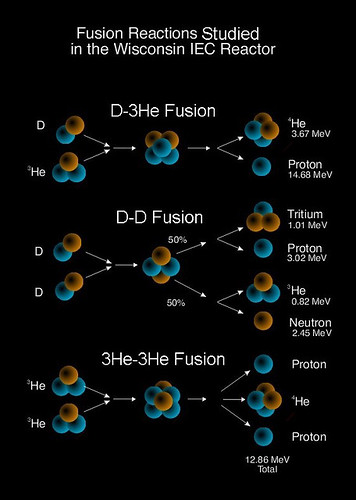

因为这个原因,有人认为氘氚聚变只能算"第一代"聚变,优点是燃料无比便宜,缺点是有中子。

"第二代"聚变是氘和氦3反应。这个反应本身不产生中子,但其中既然有氘,氘氘反应也会产生中子,可是总量非常非常少。如果第一代电站必须远离闹市区,第二代估计可以直接放在市中心。

"第三代"聚变是让氦3跟氦3反应。这种聚变完全不会产生中子。但正如有人指出的,只要是核反应就不能说绝对没有污染,具体怎么样必须让实践回答。理论上讲,第三代反应堆可以直接放在宇宙飞船上了。这个反应堪称终极聚变,就好像《变形金刚》一样,只需要收集一种"能量块",不用考虑营养搭配。虽然地球上没有,但月球,木星,土星上都多得是,用不着抢。

第二代和第三代聚变反应的方程:

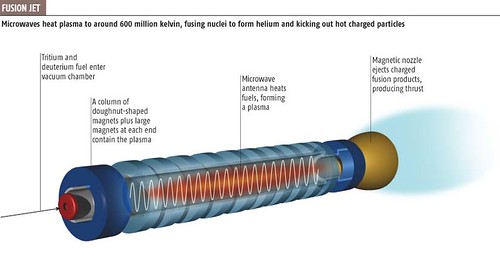

飞船上用氦3的另一个好处是产生的反应物都是带电粒子,可以用电磁场的方法向外喷射直接当发动机。如果是一大堆中子就很难控制了。但尽管如此,很多聚变发动机的设想仍然是使用更容易实现的氘氚聚变(喷射α粒子),比如下面这个:

如果用氘和氦3聚变的话,因为产生的质子也带电可以用来往外喷射,显然效率会大大提高。聚变发动机的最大优势在于燃料重量很轻,可以大大缩短航行时间。

所以如果人类已经是巧妇什么饭都会做,氦3这种米显然味道最好。

问题是,如果现在我们连第一代聚变都不会做,为什么还有这么多人谈论氦3呢?根据拉姆斯菲尔德的分类法,美国在反恐战争中面临的困难包括 "已知的已知","已知的未知",和"未知的未知"。我们前面所讲的所有东西都是"已知的已知"。下面要介绍的将是"已知的未知"了,话题很可能会引起争议。

对于受控核聚变来说,温度是最关键的。氘氚聚变需要的温度是10KeV (相当于1亿度),而氘与氦3的聚变,要想达到一个"体面的"反应率,需要的温度是100KeV。达到这个温度并不难,比如日本的JT-60已经实现了50KeV。可是温度越高,保持这个温度也越困难。从这个角度推测,氦3聚变必然比氘氚聚变要困难。既然如此为什么有这么多人谈论氦3,难道他们都是小学还没毕业就设计博士论文么?

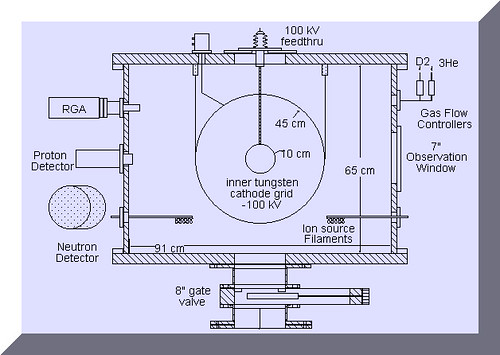

在一本1997年出版的书里面,以及在网上搜索氦3聚变,所有链接都最终指向威斯康星大学的聚变技术学院中的一个实验室。这个实验室实现了氦3的聚变反应。更有意思的是,他们用的办法不是主流的托克马克或者惯性约束,而是"静电场约束"(Inertial-Electrostatic-Confinement,以下简称IEC)。这其实是一个已经有几十年历史的设计(也叫fusor),其原理如下图:

图中半径45厘米的大球是一个真空室,里面有一个半径10厘米的金属网格。真空室的电压为0,而金属网格带有10万伏的负高压,这样就形成了一个电场。因为参与聚变反应的原料都是带正电的离子,它们一定在电场作用下会以高速往中间跑,并且来回震荡,在碰撞过程中就会发生聚变反应。相对于ITER那样的庞然大物,IEC整个装置并不是很大(这哥们不会找我要肖像权吧):

内部的金属网格闪闪发光:

在这个装置上已经实现了稳定的氘-氦3聚变,反应率达到了每秒260万次,产生了大量质子,但输出能量远小于输入能量,目前还远远不足以用来发电。目前IEC的实用价值主要是可以作为一个便携式的中子和正电子产生器,比如说用于医学。我本能的反应是,这种有点另类的装置是否能独辟蹊径?具体说,就是:

"静电场约束"+氦3,在技术上是否比主流+氘氚,更有可能早日实现聚变发电?

有调查研究才有发言权。在网上根本搜索不到上面这个问题的答案。所以我做的调查研究非常简单。我直接给这个实验室发了封电子邮件。

我提出了两个问题:1)对于氦3聚变来说,IEC是否是比主流装置更有优势?2)对于IEC来说,相对于主流的氘氚聚变,它是否更愿意进行氦3聚变?

回信非常实在:1)主流不做氦3,是因为主流装置都是专门设计的大型装置,当然要做更现实的氘氚聚变;2)即使是对于IEC来说,也是氘氚聚变更容易。对于氦3,因为它有两个质子,所以如果能把氦3原子的两个电子都打掉,它的带电量就比氘氚高一倍,从这个角度来说的确在IEC里面更容易加速。但他承认,目前还不知道怎么打掉第二个电子。

在回信中这个哥们还告诉我一个我在网上没看到的情况,就是要想增加反应率,必须提高能量输入,但反应率似乎有一个上限,接近这个上限的时候你增加很多很多能量,反应率却只增加一点点。

后来我在wikipedia介绍fusor的条目中查到了其中的本质原因。静电场约束只能约束带正电的离子(中心网格带负电),或者只能约束电子(中心网格带正电),但不能同时约束离子和电子。IEC的情况是真空室里面能达到中心的只能是离子,而这么多离子聚在一起他们会互相排斥,也就是说密度高不了。这也就意味着反应出来的能量密度高不了。而托克马克里面是同时有电子和离子的,只不过他们互相自由运动而已,所以托克马克可以达到相对比较高的密度。正是因为这个原因,有人认为IEC装置永远也不可能实现聚变发电。

其实还有一些其他的装置可以实现氦3聚变,但目前为止氦3聚变的"主流"是IEC。然而IEC是聚变发电的"非主流",它固然有很多具体应用,可是发电看来希望渺茫。除非将来发现"未知的未知",否则氦3必然是一个比氘氚还要遥远的梦想。

所以我发现的答案是这样的:为什么这么多人谈论氦3?因为科学家需要发表论文。我曾经看到一个非常长的宣传氦3的演示文件,前面相当大的篇幅居然是从能源危机开始谈,到最后也没说多少技术可行性。氦3的确很遥远,但NASA有不少经费支持聚变发动机。

登月需要理由么?仅仅带动一个国家相关学科发展这一条,它就不可能是形象工程。所以我认为登月就好好登月,没必要非得说氦3。

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

![]()

氦3就是个套钱的话题???

太伤感情了

但愿本文不会被NASA管拨款的家伙看见……

微波传输那辐射、衍射、折射,微波炉地球![]()

似乎这样两部分都可以参加反应。有点象电视机里面的扫描方法,是1080p, 还是1080i。

主要是个弄经费的课题……![]()

![]()

![]()

但是就社会来说,花钱让科研队伍搞项目还是有好处的。有时候墙里开花墙外香,东方不亮西方亮,收获可能从大家都想象不到的地方涌出来……![]()

![]()

![]()

科学家? 但是你对社会观察也有一定的水平。那个天才训练指南我已经铭记在心,时刻在学着培养自己,非常感谢! 对于奶妈主义的观察也相当独到。但是对于破除民主迷信那篇文章就感觉一般了,推荐看一下这篇:

那篇破除民主迷信的文章是北大学者潘维写的,我仍然认为写的很好。你推荐的这篇其实跟那篇没有本质区别吧?

请问一下,这种辐射跟在地面上接受辐射性物质照射有什么不同没有?

都是利用高能粒子把核酸链打断造成变异。

植物种子由返回式卫星、高空气球搭载,经空间飞行后,由于受到微重力、宇宙中高能粒子、宇宙射线及高真空、近地磁场等地面无法模拟的特殊空间条件综合诱变作用,而引起植物细胞及细胞结构与功能发生相应的变异。世界上利用卫星研究植物生长发育和遗传变异的工作,迄今已有30多年的历史,据不完全统计,1957~1997年全球发射空间生命科学卫星近120个、搭载植物材料有38次,其中苏联16次,美国14次,中国8次。我国的空间生命科学实验始于20世纪60年代,是目前世界上掌握航天器返地技术的3个国家之一(中、美、俄)。自1987年中期至2001年初,我国成功地进行了10次植物种子的搭载试验,涉及到主要粮、棉、油及蔬菜、瓜果等作物品种,经国内23个省、市、自治区、直辖市的众多研究单位的育种工作者进行地面种植试验,育成了一批丰产、优质、早熟、多抗的作物新品系,并从中获得了一些有可能对产量有突破性影响的罕见突变,取得了一批可喜的航天育种成果或阶段性成果。卫星搭载后的水稻会出现大穗、双穗和分蘖力变强、千粒重增加、广亲和突变、甚至籼、粳稻两种类型相互转换及籼粳中间型等多种变异。选育的水稻新品种的产量可提高8%~15%,蛋白质含量可提高到12%,生长期缩短5~10d。

空间技术诱变育种的最大优势在于它可以创造出地面其他育种方法难以获得的罕见种质材料,而这正是常规育种、杂种优势育种等取得重大突破的关键基础,以此作为杂交亲本,可以培育出在产量和品质上有突破性的优良品种。如福建省农业科学院稻麦研究所利用高科技的航天技术与传统的育种技术相结合,通过创建新材料,选育出强恢复系“航1号”,用其配组育成的“特优航1号”参加2000、2001年福建省晚杂优区试,比对照“汕优63”分别增产9.66%和9.56%,达极显著水平,两年的单产和日产均居参试组合之首,创“六五”攻关以来所有参加福建省区试品种、组合产量的最高纪录,“特优航1号”2002年已通过福建省审定。