主题:【原创】咬定青山不放松--说说墨竹(1)(2)(3)(4) -- 雪个

潘天寿《中国绘画史》记载 “与可即以竹名,四方持缣素请者,足相蹑于门,同厌之,投缣于地,骂曰:”吾将以为袜。”或求索至终岁,不可得,人问其故,曰:“吾乃学道未至,意有所不适,而无所遣之,故一发于墨竹,是病也。今吾病良已,可奈何?”其自珍惜如此。”

本尊如此,表弟东坡有此反应就可以理解了,他们原本就是“以游戏之态度,草草之笔墨,纯任天真,不假修饰,以发其所向;取意气神韵之所到,而成所谓墨戏画者”。。。

这位的才情那真是。。。!

这个系列应该还会扛铁牛吧? 由你这两篇文章,引着我东翻西翻,还真读到不少有意思的东东。。。

写到哪里是哪里吧,哈哈。也不管结构组织了,借这文章瞎写。

不过书画可写的东西太多了,老想跳过老文章开新话题![]()

![]()

![]()

![]()

但老想开新话题就不应该了, ![]()

您还是先把这竹子栽好了再说! 这眼看就要过年了, 可不能把狗年那点儿事儿弄到猪年那儿去!

引经据典,如数家珍,娓娓道来,可见是厚积薄发,我已经五体投地。花,使劲花。

谢谢:作者意外获得【西西河通宝】一枚

鲜花已经成功送出

说完文与可,我们跨过一百年,来看金朝王庭筠的《幽竹枯槎图》:

金 王庭筠 日本京都有邻馆藏

摘自网上的介绍:

王庭筠,金书画家。字子端,号黄华山主,又号黄华老人。熊岳(今辽宁盖平)人,左相张浩外孙,居山东郓城黄华山下。庭筠自幼聪颖,7岁学诗。金世宗大定十六年(1176)进士,官至翰林修撰。金章宗承安元年(1196)因赵秉文上书事被削职,降为郑州防御判官。乃卜居彰德,买田隆虑,读书黄华山寺,因以自号。晚年起复,泰和元年(1201)复官翰林修撰。次年去世,章宗有诗追悼。

王庭筠“外若简贵,人初不敢与接。既见,和气溢于颜间,殷勤慰藉如恐不及,少有可取极口称道,他日虽百负不恨也。”其为人若此,可见当年被元好问称为“百年文坛公主盟”,并不仅仅因为他“文采风流,照映一时。”

说到黄华老人读书所在的黄华山,那可是赫赫有名。战国时期它是赵国的御花园,赵武灵王的胡服骑射大家都印象深刻吧,据说对中国历史的影响颇为深远,《史记.赵世家》里关于这一事件的记载是:“赵武灵王登黄华之上,谋胡服,习骑射”。没错,就是这里,赵武灵王的“黄华会馆”所在地。

黄华老人也是墨竹祖师之一,可惜并没有系统的画论流传于世。他有个儿子,字禧伯,号澹游,也善于画墨竹。关于黄华老人和他的儿子澹游,元代李衎的《竹谱详录》序言里提到过:“予昔见人画竹,尝从旁窥其笔法,始若可喜,旋觉不类,辄叹息合去,不欲观之矣。如是者凡数十辈。后得澹游先生所画,迥然不同,遂愿学焉。已而溯求其源,澹游本学于乃翁黄华老人,老人学文湖州。是时初闻湖州之名,二老遗墨皆未之见。后从乔仲山秘书观黄华横幅,一枝数叶,倚石苍苍,疑澹游差不逮也。甚欲取以为法,而无自得之。或云黄华虽宗文,每灯下照竹枝,横影写真,宜异乎常人之为者,澹游特括读父书而已,不必学也。予大以为然。又念东坡、山谷二公洎宋金两朝名士赞美文与可笔与造化比,尤以不即快睹为恨。至元乙酉来钱唐,始见十余本,皆无足起予者,妄谓苏、黄之评几于私其交亲,后贤未免随声附和,要当以黄华、澹游定优劣耳。邂逅友人王子庆极谈此事。子庆曰:‘君殆未见真迹,前辈不轻推许也。’予曰:‘近屡见之矣,大书题识,宁尽伪耶?’子庆曰:‘非伪而何?’予茫然自失,犹疑子庆立论之偏,漫诘之曰:‘若尝见中州黄华老人所作乎?’子庆曰:‘黄华之作,吾固未见,湖州之作,君又未之见也,何能与君决是非?府史某人者,藏本甚真,明日借以来自定其品第,可乎?’越宿,子庆果携过予,则一幅五挺,浓淡相依,枝叶间错,折旋向背,各具姿态,曲尽生意,如坐渭川、淇水间,方以前辈议论为无愧。黄华诚有取乎此,而照影之语未详。”

从李衎的话里可知,黄华老人画竹学的是文同。不过从传世的这幅《幽竹枯槎图》来看,这两人的风格还是相差较远的。

此画卷末后有作者法书一段,以大行书题识曰:“黄华山真隐,一行涉世,便觉俗状可憎,时拈秃笔作幽竹枯槎,以自料理耳。”乃自叙作画缘由,书画双绝相得益彰。

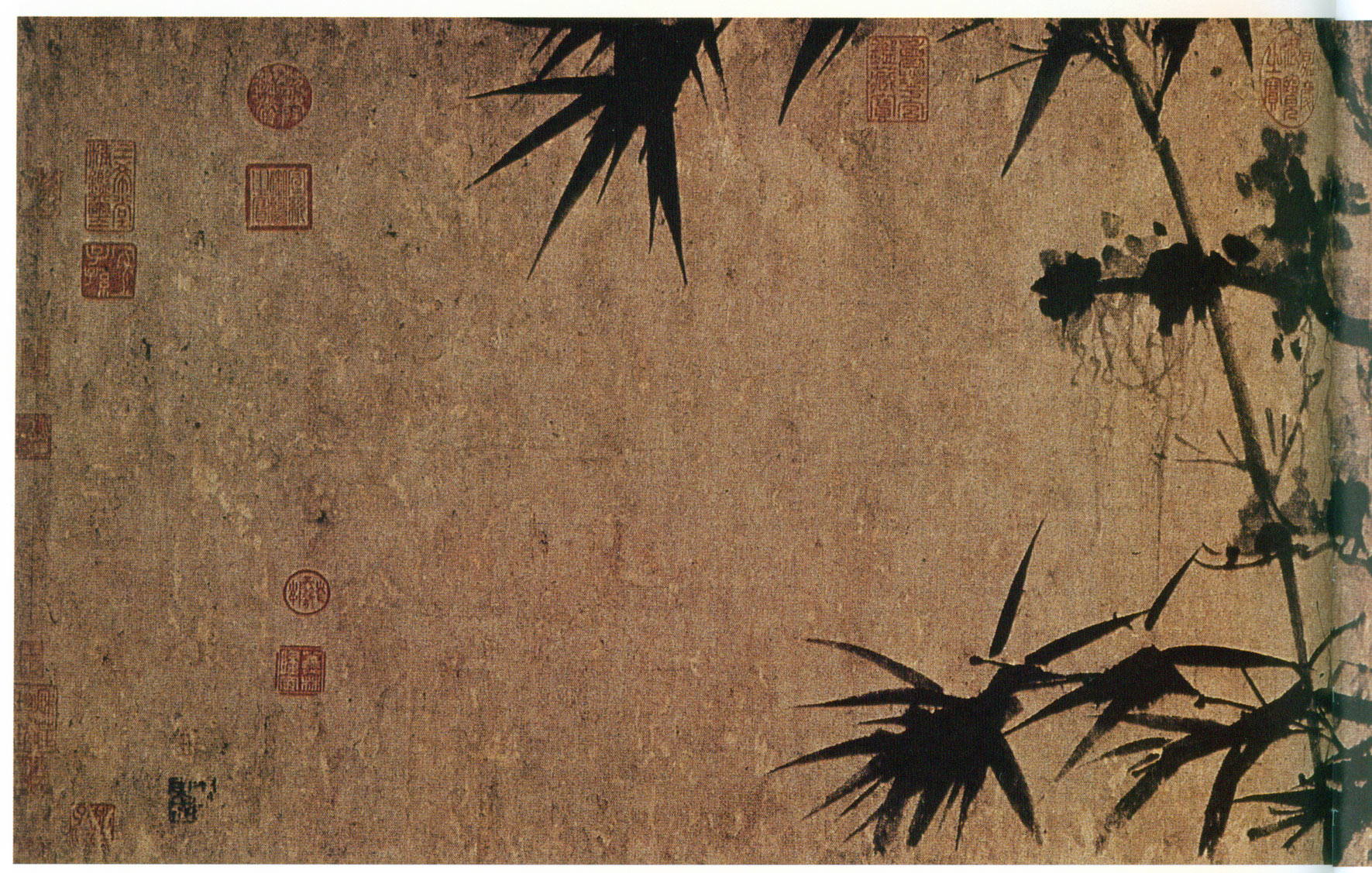

上面贴的全图不太清楚,这里是竹子这一局部的大图:

竹节部分:

竹竿是淡墨画出,两节空隙之处没有任何处理,好像生生被从中砍断似的,就这么平平地留着一段空白。竹叶是放射性的,写趣的意味更浓,不像文同偏向于写真,这实在是一个异数。正如我们将要按时间顺序看到的那样,从北宋到元初,也就是十一世纪到十四世纪初,墨竹的画法还属于创建之始,虽然它的起点比较高,从头起就由文人提倡并发扬光大,不是刻板的写实,但依然还是根据临摹的体验来作画,画的是郑板桥说的“眼中之竹”。其典型理论可见苏东坡的《筼筜谷偃竹记》:“故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔之起,鹘之落,少纵则逝矣。”这是文同教苏东坡画竹的时候说的,这段话曾由吴镇用他那著名的草书全文抄录于他的《竹谱》上,苏文、吴字、文同理论,被人称为三绝。这个阶段的代表人物是文同和李衎。

苏东坡自己的墨竹在当时也颇有名气,现存的墨竹图恐怕大多不可靠,但是吴镇曾经一而再再而三地临摹过他的风竹图,可以推想其大概风致。前面说过,他画竹是从地一直起到顶,中间不分节,这一反常规的做法在后世竟也能见到嫡系传人,具体情况待到对应章节再作介绍。张大千《画谱》说,画竹的方向是自上而下的,这一点,从文同到吴镇,从王绂夏昶到石涛郑板桥,都是这一系。

拉回来接着说墨竹画法的时代变迁。变化出现在十四世纪的元,大约到十六世纪末的明代中叶,这一阶段演变到了写意,画出来的不再是眼中之竹而是“胸中之竹”。柯九思、方厓、王绂、夏昶都是这一阶段的代表人物,他们离竹影的时代已远,画的是心中完美的墨竹世界。明代中叶以后的墨竹就跨入最后一个写趣阶段了,如郑板桥所说:“文与可画竹,胸有成竹。郑板桥画竹,胸无成竹。浓淡疏密,短长肥瘦,随手写去。。。”正所谓可以“意到笔不到”,这纸上之竹,离眼中之竹越来越远,纯粹是画家在借竹子这杯酒来浇自己心中的块垒,文人们终于将文人画变成了墨戏。这阶段的代表人物自然就是徐渭、石涛、郑板桥。

据说还是米芾的外甥![]()

看过他的字, 也很不错