主题:【征文】T.Morgan-The man next to God -- 水风

我是说递来的正式申请有800多份。![]()

1900 年,三位科学家 Carl Correns, Erich von Tschermak and Hugo De Vries 分别独立的再次发现了孟德尔的工作,并在故纸堆里面把这位修道士的原始工作报告找了出来(由此可见试验纪录的重要性![]() )。由此,遗传学正式创立,并亲发了一个对于遗传学研究的小高潮。

)。由此,遗传学正式创立,并亲发了一个对于遗传学研究的小高潮。

伴随着大量清晰确切的进化证据,20世纪初的进化论已经得到大多数科学家的公认。但是,对于达尔文所提出的连续产生的小变异所导致的物竞天择的进化论观点,大家还是持普遍的不信任态度。同时,曾经流行一时的拉马克的用进废退的观点,也逐渐被大家所抛弃。大量的研究工作表明个体间的差异往往是自然存在的,连续性的,往往并不代表了遗传物质上的差异。De Vries 提出了一个新的理论,新的物种的产生是由于突变,这个理论绕开了拉马克和达尔文,获得了很多人的青睐。

当1904年摩尔根加入哥伦比亚大学的实验动物学系的时候,他的眼光也跟大多数同时期的科学家一样,落在了遗传和进化上面。一开始,摩尔根对于孟德尔的遗传理论持怀疑态度。尤其是相关的性染色体决定的理论,因为这个理论在当时是被看作自然选择的一个例证。作为一个胚胎学家,摩尔根注意到无论是拉马克还是达尔文的理论都不能解释在早期胚胎发育过程中,某些未成形器官,比如眼睛所受到的选择性压力。同时,受当时对于分类学研究的束缚,他不能够接受看起来截然不同的物种存在相互转变的可能。所以摩尔根对于De Vries 的理论很欣赏,并着手设计实验来验证这个理论。

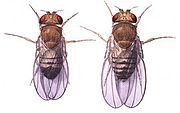

在大约1908年左右, 摩尔根开始用果蝇 Drosophila melanogaster

Fernandus Payne当时是摩尔根手下的一个研究生,他负责用物理学、化学方法以及放射性来诱导果蝇产生突变。但是在头几年里面,他没有发现一个突变。不仅仅是摩尔根,哈佛教授William E. Castle 也在为鉴定突变的事情而挠头。因为果蝇实在是太小了,而且在不停的飞来飞去或者爬来爬去。Fernandus Payne当时的另外一个课题是把果蝇在黑暗里面培植,看是否能够产生盲果蝇。因为依照拉马克的用进废退的理论,处在黑暗中的果蝇的眼睛没有用处,很可能产生突变。Fernandus 的果蝇试验一直进行了69代,还是没有看见一个瞎果蝇出来。(可见是老板都有折腾学生的习惯,这不整个一瞎扯么,这么低级的错误,还是摩尔根犯的,真是让人大跌眼镜)不过Fernandus 产生的突变体,摩尔根实验室倒是一直应用了好久。

第一个突变的发现纯属意外。号称小胖子的C.B. Bridges 当时正在摩尔根实验室里面打工。他在1909年的时候,选修了摩尔根的普通生物学和胚胎学的课。因此变得对于科学研究异常的感兴趣。C.B. Bridges 在哥伦比亚大学里面拿了一批的奖学金并找了一堆稀奇古怪的工作。1910年的时候,摩尔根雇用了他在实验室里面洗瓶子。但是摩尔根给了这个年轻人一张桌子,并许诺将来给他做研究的机会。正是这个年轻人首先发现了第一个突变体。当时他正要清洗一批脏瓶子,却意外的注意到其中的一个瓶子里面有着一只明亮眼睛的小可爱。这只白眼睛的果蝇,被命名为白白“White”。正是这只果蝇,成为了后来所有性连锁突变的白眼睛果蝇的始祖。也是这只果蝇,开始了摩尔根的辉煌的果蝇研究之路。因为这个发现,摩尔根才正式许诺C.B. Bridges 可以参与果蝇的繁殖培育以及突变体筛选工作。

很快,摩尔根就会知道这个决定是多么多么的明智。C.B. Bridges 很快被证明有着一双火眼金睛。在哥伦比亚大学里面发现的大多数突变体,都有这个小伙子的功劳。不仅如此,C.B. Bridges 设计制造了双目镜的显微镜来检查果蝇(当时他的同行们用的都是手持式放大镜,而摩尔根则别出心裁的用了一只钟表匠的夹在眼上的单目镜),使得突变体被检出的效率大大提高。

C.B. Bridges 关于这只果蝇的工作最终在1916年的《遗传学》首刊号上发表。这是第一篇关于染色体缺失和多于染色体的报道。C.B. Bridges 不仅成功地解释了这些现象,同时也为染色体遗传理论提供了让人信服的证据。

由此可见,不要歧视任何一个人,哪怕是在你实验室里扫地洗瓶子的。如果不是C.B. Bridges 在38岁就早早去世的话,诺贝尔奖获得者里面就有一个扫地洗瓶子出身的。![]()

花催![]()

教科书上看不到的!

给各种激素产生的地方装一开关如何?

神仙大概就是这么一个浑身开关的家伙.

![]()

这几年算是辖搞了。。。

这个叫rsearch 。。。

很多年之后,当来自俄国的访问学者Theodosius Dobzhansky 在1927年头一次进入摩尔根的实验室的时候,他简直不能相信自己的眼睛。那个时候摩尔根已经名满天下。在Dobzhansky 眼里,摩尔根就是The man next to God, 而摩尔根实验室也应该是天堂一般的地方。

这很显然是个很挤的天堂。只有一个房间,5米宽,不到8米长。挤挤巴巴的放下了8张桌子,桌子上面摆满了装果蝇的瓶子、各种陈旧的设备以及一些乌七八糟看不出是什么东西来的垃圾。拿Dobzhansky的原话来说,“一个有着病态的抠门的家伙所开办的,很小的,装备寒酸落后的、充满的令人作呕的难闻气味的实验室”“"a very samll, poorly equipped, and positively filthy" laboratory, run by a man obsessed by "pathological stinginess" ”同摩尔根的这间寒酸的实验室一比,使得Dobzhansky原来在俄国的实验室配置显得无比的先进豪华。摩尔根手下的两大干将,A.H. Sturtevant和C.B. Bridges 都在这间屋里面工作,与此同时还有研究生、博士后,访问学者们以及来打工的本科生。通常情况下,所有的桌子都被占用,其中包括那两张原本用来给客人的。

整洁在这里还属于待探索的未知事物。所有的科研工作者们都在努力地跟小强抢占地盘,人有身材优势,但是小强有着强大的数量优势。小强的食物来源主要有两个,一个是用来喂果蝇的香蕉,一般就堆在某个角落里面,另外一个则来自于摩尔根老先生的一种癖好,他总喜欢在数完自己的果蝇之后,拿什么东西将这些小东西在计数盘里压碎,然后在自己的桌子上曝尸三日。但是通常情况下,这些计数盘是不会有人动的,直到摩尔根把新的脏计数盘压到上面。随着无生命的果蝇堆在增高,随之也在增高的是上面附着的霉。整个房间里面只有一个地方可以稍微的跟清洁有点联系,是靠墙的一张餐桌,那是学生用来洗瓶子和准备果蝇食物的地方。

C.B. Bridges 的桌子上总是堆满了各式各样稀奇古怪样子的自己制造的手工部件,以及他不小心弄坏的零碎们。依靠自己不屈不挠的精神,并经过长时间的努力。C.B. Bridges 终于完全推翻了摩尔根最初的实验技术。除了双目显微镜,C.B. Bridges 还找到了麻醉果蝇的新方法,研制出新的培养箱,改良了果蝇培养瓶,改进了果蝇的食谱,从而避免了一直使用那些易烂的香蕉。

A.H. Sturtevant则是书虫一族,他的桌子上总是堆满了各种书籍以及文章的打印件,而且高高摞起。据传说,一年夏天,当终于有人打扫这个房间的时候,一个工人觉得有必要整理一下A.H. Sturtevant的文章,结果在书堆下发现了一只被压扁的老鼠。![]()

![]()

(我知道大家看到这里想要说点什么,HOLLY SHIT!没关系,您继续,我过一会儿就会说到这个地方)

Dobzhansky很快就发现这间果蝇实验室的奥秘所在。如同他在后来跟一个访问者所说的:“这间屋子里有6个人在同时工作,这就带来一个不可避免的好处,尤其是对于一个外来的访问学者来说。那就是当你觉得什么地方有可能会有有意思的问题的时候,你随口问一个人,你就会听到来自多个人不同的意见。同时他们也会交谈,你可以随时聆听。就训练的角度来说,不可能有比这个更好的机会。”

Sturtevant 也讲述了一个相似的故事。“所有的人在做自己的研究的时候,都没有或者几乎没有来自上面的监视指导,但是所有的新结果会马上在研究组里面自由的讨论”摩尔根的研究小组没有所谓的下午茶时间或者咖啡休息时间,Sturtevant回忆说“与之相反的是,我们每天都在讨论、在设计计划、在争论问题——每天从早到晚的讨论、设计和争论。”停了一下Sturtevant又补充说“后来有时候我都在想,我们每天都在不停的讨论,那么工作都是怎么完成的呢?”![]()

但是摩尔根实验室有一条铁的定律:你必须自己选择自己的研究课题。所有违背了这一条定律的人都会受到惩罚,甚至会导致自己在学术上的死亡。一个曾经很有前途的果蝇遗传学家 Edgar Altenburg,曾经在果蝇实验室里面有一个席位,于是他找到摩尔根,谦虚地请摩尔根给自己推荐几个研究方向。摩尔根的隔壁是水族馆,他把Edgar Altenburg领到那里,用手指在肮脏的鱼缸里面沾了一下,拿出来对着光看了一下。“这里面有很多水蚤,你为什么不研究他们呢?”可怜的Edgar Altenburg被吓坏了,很快就换到了一位植物遗传家的手下。

Dobzhansky 几乎犯了相同的错误。他一放下行李,就兴冲冲的跑到摩尔根那里去要求一些关于研究课题的建议。“我从很远的地方来,我当然知道他们以前做过什么,但是我不知道他们正在做什么,也不知道他们将要做什么,于是,我就问了一个很愚蠢的问题”摩尔根用一个笑话来回答。Dobzhansky 很认真的又问了一遍。于是摩尔根从书架的最顶上拿了一份一篇文章的打印件,掸去上面的灰尘,顺手交给了Dobzhansky,一句话也没有说,就离开了。那是一篇关于温度与果蝇发育的陈年老文章,Dobzhansky 一点也不感兴趣。但是很快,Dobzhansky 就适应了摩尔根的管理模式。

当我第一次读到这些内容的时候,我没有感觉到什么。但是当我若干年后再次读到这些内容的时候,我领悟到了很多东西。不爱吱声曾经写了一篇文章,教导大家如何做科学。其中的一点就是学习一点科学史。翻看一下摩尔根实验室的成功经历,再看看同样以合作著称的贝尔实验室,以及曾经很著名的剑桥实验室(英国的那个阿),我们不难发现,几乎所有成功的科学家,他们的成功都是在不停的与自己的同事、合作者的交流中产生的。并不是刻意的去开什么下午茶会或者咖啡休息会,而是在工作中直接进行的交流。同样著名的例子包括对于果蝇的分节突变体的筛选,正是这个筛选打开了现代发育学的大门,也是有两个合作者在实验中直接交流而完成的。

以烧钱著称的HHMI最近新开了一个科技园,就是提倡鼓励这种工作中的交流。有个教授开玩笑说,地方太大了,合作起来肯定效果不会好。他说当年在剑桥的时候,两个人背靠背分享自己的工作空间,如果你要从自己的地方出来就要跟后面的人先打招呼,因为空间太小,后面的人不让你一下,你根本就出不来。这虽然是个笑话,但是跟摩尔根的实验室是何其的相似。

国内最近的科研经费,有了很大的提高。无论是清华北大都有了自己大批的基金,订购了若干先进的实验仪器设备。但是做科研根本上是以人为主。要是仪器设备可以包打天下,那么日本德国的科技早就是天下第一了。上面动不动就来个发动群众的973,985项目,还有所谓的蛋白质组计划,几个亿几个亿的烧钱。这根本就是违背科学发展的规律的。

历史的看问题,辩证的看问题,发展的看问题。都只不过是口号而已。