主题:【原创】南进的背景回顾 -- 电子赵括

一般的来说,对华盛顿条约还可以说日本虽然放弃了对美七成的吨位要求,但是由于美英对日本的一些让步(主要是在西太平洋不设防的条例,以及美国事实上没有建造到条约吨位上限),还可以说日本的战略地位实际上是改善了(也就是美英事实上放弃了用军事手段来干涉西太平洋局势的可能性)。 但从伦敦条约上来说,日本没有拿到任何类似的补偿,实在很难说处境有什么改善。从日本海军来说,真正要对美开战的势力成点气候也就是伦敦条约以后。

至于伦敦条约本身,上次还有一点忘了讲,就是在航空母舰上条约规定10000吨以下的航母也计算在内,补上了华盛顿条约在这上面的漏洞。这样一来,日本人挖空心思造的8000吨半废品龙骧号航母又被计算进日本海军的8万多吨航母吨位里。

单纯的去和英美军备竞赛没有胜利可能。这件事在日本的争论确实不小,日本代表加藤回来后夸他的骂他的全有。夸他的无非是因为为日本节省了财政支出,骂他的也无非就是因为条约本身对日本海军确实是一定的限制。实际上两条约在各国都引起过争议,就是您说的“得利”的美国,也有人批评认为对日本妥协得过分。日本人后来自己对那时候的外交方针作了个总结,基本上结论为二战前对类似的妥协方针批判强烈些,二战后则有点过于高看。我手头的资料大都是6,70年代的日本出版物,对此高看些也顺理成章。

这里就是提供些资料,如何评判当然就是大家各自的眼光了。

在己方筋疲力尽的时候,利用对方(英美)在战后的虚弱和经济危机后的无暇他顾,确立了自己在远东的领导地位,尤其重要的是获得了对占据东北的默认,要是这样都算是失败,那只有让人磕头称臣才叫胜利了。

那就是600吨以下的军舰不在限制之内,

结果日本人搞出了一个“迷你驱逐舰”千鸟级(日本称为水雷艇,按二战的划分应该算是小型护卫舰),只有500余吨排水量,却安上了127毫米双联、单联舰炮各一门,533毫米双联装鱼雷发射管2座(备鱼雷8枚)这样的重武装,使得该型艇的稳性极差,导致1934年3月第三号舰“友鹤”号在港湾内因转弯过猛翻沉海面。

另一个钻伦敦条约空子的地方就是在新建舰艇上大量采用电焊以代替传统的铆接,使舰艇结构轻量化。但是1935年9月的舰队演习中遭遇台风的袭击,编队中的41艘舰艇有19艘遭到不同程度的损伤。其中大量采用电焊的轻巡最上、潜水母舰大鲸的舰体都发生了龟裂。

个人感觉日本人的脑筋真的是用到了歪的地方,与其挖空心思地在吨位上想办法,一味的重武装、扩充舰艇数量,还不如实打实地在质量上下点工夫。反正条约到1936年就失效,到时候再增加数量就是了。看看那些条约中造出来的重巡在莱特湾战役中的表现,1、2颗炸弹或1、2枚航空鱼雷就能让其丧失战斗力,而93式鱼雷反而成了对日本舰艇自己最大的威胁。

当时主持妙高级设计的平贺让是不赞同在重巡上加装鱼雷发射管,结果和军令部的意见相左,最后被打发到欧美出差。在这段时间内他的副手、来自军令部的藤本喜久雄修改了他的原设计,加上了鱼雷发射管。而这也成了之后服役的日本轻、重巡的标准配备。

结果二战中,除了开战之初的爪哇海战和萨沃岛海战,日本重巡基本上没有发射鱼雷的机会,反而是一旦遭遇空袭,就必须立刻把那些诱爆机率远大于常规鱼雷的93式扔掉。而整个二战,在战斗中因鱼雷诱爆、导致全舰无法挽救最后沉没或自沉的,就有三隈、衣笠、铃谷、鸟海。

倒真的不算是什么漏洞,条约规定这一条实际上就是算到以当时的技术条件不可能在600吨的水平上建造出有作战价值的军舰来。日本人不信这个邪,挖空心思搞出结果自食其果罢了。关于”友鹤“事件,首先说一点,这艘舰的倾覆是在演习中遇到大风浪,而不是在港内试航造成。在此之后,日本海军对其进行了大改装,拆除了2个鱼雷发射管,并改变上层建筑和主炮的布置,最后排水量还是严重超标,不得不将后续建造计划撤销了事。

至于电焊,这个应该说是造船的大趋势,要说日本人钻空子有点说不过去.

顺便说一点,实际上日本海军真正钻条约的空子还有一条在于隐瞒真实排水量,这种情况到30年代后日本决定几年后将退出条约体系后就更加明显,许多重巡的排水量最终增加到13000吨,当然这增加的吨位大部分还是在日本退出条约以后加上的。

对30年代的这些“事件”,也要一分为二的看待。它们实际上是把日本海军舰船设计上存在的问题提早暴露出来,事实上在条约时代内,为了节约排水量,美英日的海军建造的舰艇都或多或少存在稳性和舰艇强度的问题。那么显然的在和平时期内早暴露出来,让海军可以有时间和资源来改进造,比起这些问题被掩盖,在战争中才暴露出来要好的多。事实上太平洋战争中,美国舰队几次遭遇台风造成了重大损失,从这点来说,也很难说比日本好到哪里去。

至于日本重巡的重鱼雷武装的问题。这还得从日本海军打算让重巡承担的作战任务讲起。在日本海军的作战计划中,重巡很重要的作用就是在对美主力决战中作为驱逐舰队的旗舰,指挥和控制旗下的驱逐舰编队对美主力舰队进行鱼雷攻击。也就是说重巡在战斗中将首先凭借自身的高航速率领驱逐舰编队占位,接着使用自己的重火力在敌方的护卫屏障上打开一个缺口,让驱逐舰有机会抵近美战列舰编队发射鱼雷。当然在这个过程中重巡本身也有相当可能会处于良好发射位置上,在重巡上布置重鱼雷武装也就是顺理成章的事情。至于到30年代后日本研制出了93式氧气鱼雷,根据其远程高速的特性,日本制定了”远程隐蔽发射"的战术, 也就是说鱼雷发射单位在距离敌人20公里远处隐蔽齐射120到200枚这种没有尾迹的氧气鱼雷,对于这种攻击,敌方很难发现,也就很难采取规避措施,等到第一枚鱼雷爆炸,一切都已经晚了。由于鱼雷攻击战术要讲究齐射数量才能保证命中率(日本海军战前估计在对美主力决战前一夜的鱼雷攻击中一次可以齐射130枚鱼雷,能保证15%的命中率,也就是20枚左右的鱼雷,足以毁伤10艘以上的美国战列舰,为了达到这一效果,重巡,甚至连掩护的金刚级高速战列舰都可以牺牲掉),在重巡上装备重鱼雷武装也就一直保存下来。所以日本人这个设计是有其合理性在里面的,不能由于以后战场环境的变化就说之前的设计不对。

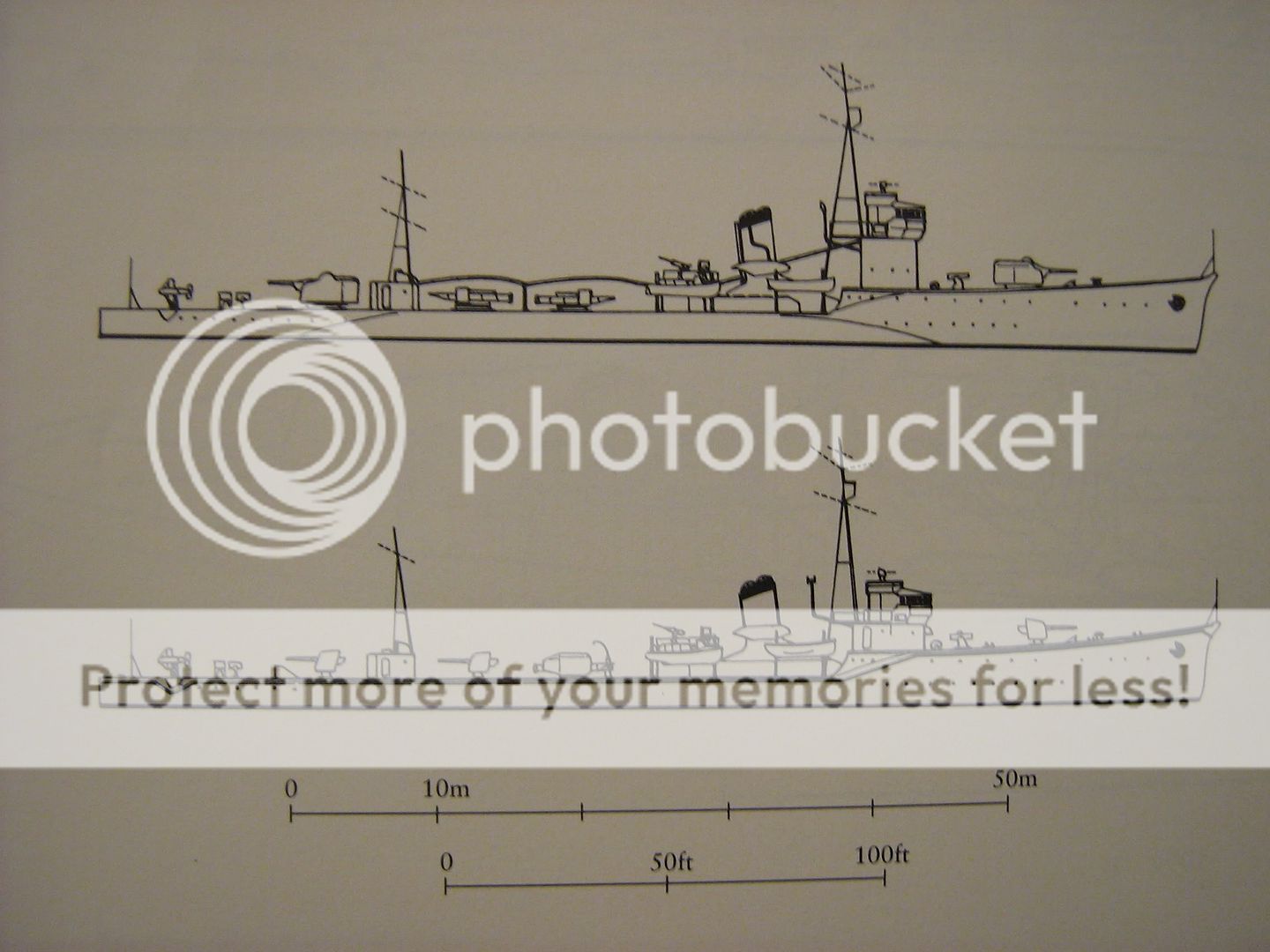

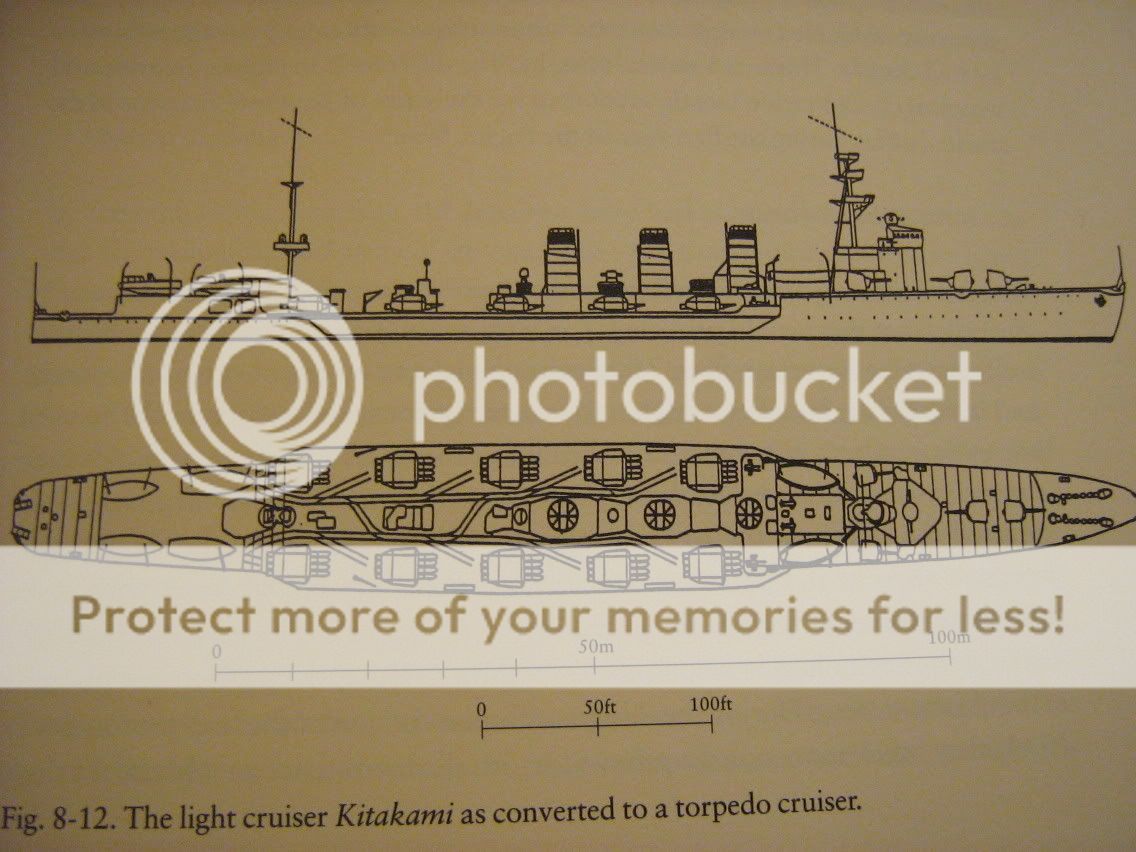

这种思想的登峰造极就是下面这个怪物,一次可以齐射40雷,只要有一艘一次发射机会。。。

至于平贺让反对重巡上装置鱼雷,主要还是两个考虑,一还是从上层建筑重量过大重心过高的老问题,二是由于重巡的干舷比驱逐舰的高了很多,鱼雷以正确的角度入水可能有问题。这个问题最后还是以在舰体内部设置鱼雷发射管解决。但是这又使鱼雷靠近机舱和弹药库,增加了诱爆的危险,也是没有办法的事情。

一码对一码,我这里说的是30年伦敦条约对日本的战略态势的影响。不关加藤(这里我想你指的应该是加藤友三郎)的事, 他23年签完华盛顿条约回来就死了。 也不关日本在造舰吨位上做出的妥协如何评价的问题。只是说30年的伦敦条约对日本是进行了彻底的围堵,它的战略态势比以前是恶化了而不是改善了,就是这么简单,不必过于引申。

至于美国,有人说让步的过分,那是很自然的事情,本来就是有可以把它打的无条件投降的实力,还用讲什么让步。有的时候我反而想,如果22年或者30年谈崩了,真的搞到美日开战,说不定对日本还有好处,至少不至于弄到亡国的地步。

日本对中国的侵略扩张是违反而不是遵循了20-30年代的一系列条约(华盛顿会议的成果九国公约开宗明义的就是要保证中国的主权和领土完整不受侵犯,日本是在上面签字画押的。),所以才有那个史汀生的“不承认主义”。日本的外交在30年代短短几年之内就把自己彻底搞成了孤家寡人,还有什么胜利可言。

牛B。

为什么日本人不大量造运输船呢?一旦开战可以改装成航母。两次海军协定,总不会限制运输船吧?

差得太远了。

运输船改装,小,慢,飞机不能满载起飞,

带不了大炸弹和反舰鱼雷啊。莱特湾,18

艘护航航母和4条日本战列舰对抗,也不成,

虽然击沉了好几条日本重巡,对战列舰没

大伤害。

莱特湾最关键的地方不就是护航航母上的飞机不停的低空掠过BB,给日本人造成了心里负担,结果偷袭的没有达成目的就撤退。![]()

所不同的是,前两次赌赢了,最后一次玩砸了而已。

其实日本一直没有全面战争的经验。甲午和对俄战争,本质上其实都不过是局部战争。在二战前,日本没遇到过大规模的消耗战。即使如此,对俄战争的僵持状态也已经让日本吃不消了,不过是最后赢了,所以没人反思而已。

日本在二战中表现的非常主观,总在自以为是、以己度人,让人很难理解。