- == 系统问题,暂停聊天功能。==

- 【征集】西西河的经济学,及清流措施,需要主动参与者,『稷下学宫』新认证方式,24年网站打算和努力目标

主题:庖丁解字 之 礼败乐崩 上 -- 丁坎

礼坏乐崩,礼崩乐坏,或者礼乐崩坏,这三个词都为大家所习见。

简单地讲,礼坏乐崩描绘的是春秋时期发生的社会秩序大变动的景像。

考察这种社会秩序的大变动可以从多方面入手,本文重点采用的是文字学的切入点。

我们为什么要用败字来替换坏字呢?

一方面,败字的本义就是破坏,这一点直到今天还在 败坏 一词中得到体现。

另一方面,败字及一系列从贝的汉字在今天的构形,可以认为是社会秩序大变动的反映。

人类和别的生物一样,从诞生之日起,就要面对严酷的生存斗争。

无论斗争的对象是自然条件,是其他物种,还是同类,在斗争中取胜是生存的

必要条件。而在人类社会早期,其自身拥有的力量相当低下,为了在生存斗争中取胜,

不得不乞灵于一种绝对力量---神的佑护。这种观念本身会经历从祖先神到上天

神的演变(就象上帝从犹太人独有的神演变到普遍的神。)而后,当人的力量发展壮大后

,会对这种观念进行反思,将神逐出世俗事务的领域而局限在信仰领域。

(上帝的归上帝,恺撒的归恺撒。)

这样的历程在商周交替的历史得到了清楚的体现。

殷民族本来崇拜的是祖先神 帝,而在商朝末期,我们也可以看到,

上天神 天 也已经成为他们信奉的对象。

周文王攻克商的属国黎国之后,商臣祖伊认为这是上天断绝殷商国运的标志,

敦促商纣王进行补救。纣王说,我不是生来就拥有天命吗?

知吉。非先王不相我后人,惟王淫戏用自绝。故天弃我,不有康食。不虞天性,不

迪率典。今我民罔弗欲丧,曰,天曷不降威,大命不挚?今王其如台。王曰:呜呼!

我生不有命在天?祖伊反曰:呜呼!乃罪多参在上,乃能责命于天?殷之即丧,指

乃功,不无戮于尔邦!”

----- 《尚书.西伯戡黎》

周民族取代商民族的历程,使得周民族的先进人物对神灵崇拜有了清醒认识。

他们从商民族的败亡中学会,祖先神或是上天神的佑护都不可靠,可靠的是自己的力量。

周公,就是周民族先进人物的代表。

根据尚书记载,周武王重病时,周公向三王(太王,王季,文王)祷告,愿以己身换取武王痊愈。其祷词非常有意思,不是单方面的祈求,而是对三王讲起了条件,做起了交易,说如果你们答应我,壁和圭都归你们,如果你们不答应,就收起来不给你们。

------周书·金滕

据左传引周书,周人已经有 皇天无亲,唯德是辅 的说法了。就是说,上天没有偏倚,只佑护

有德之人。德,对于统治者来说,不只是个人的道德修养,而必须通过具体的政治,经济活动来体现。

一方面,为了维持统治,维持既有的社会秩序,周公 制礼作乐,发展出一整套的礼制。一般认为,礼制包括礼器,礼仪和礼意三个部分。

礼器指祭祀、宴飨、征伐及丧葬等礼仪活动中使用的器物,其本来的具体功能小于其表明使用者身份地位的象征意义。

比如说最重要的礼器,鼎,本来是烹饪用具。而作为礼器,则有 礼祭,天子九鼎,诸侯七,大夫五,元士三也的规则。鼎的数量具有区分使用者身份的功能。

礼仪指具体的仪式步骤。在 周礼,礼记,仪礼合称的三礼中有详细记载。

礼意是指具体的礼器礼仪运用的意图。比如我们曾介绍过的,

【礼记·投壶】宾再拜受,主人般还,曰:“辟。”主人阼阶上拜送,宾般还,曰:“辟。

这里的宾主相互避让,就是表示不敢当此拜送大礼。

当然,并不是所有的礼意都如上例这么明显,大部分需要艰苦的探索,成为一个专门的研究领域---礼学。

另一方面,发展才是硬道理,社会的稳定与发展如鸟之两翼,缺一不可。

社会的昌盛不在于既有秩序的维持,而在于生产活动和流通活动的高效率进行。

周公作为周王朝的最高行政首脑,接受分封的各家诸侯的述职。他自己的儿子伯禽封地在鲁,三年后才来述职,原因是一直忙于

革除当地百姓原有的民俗而树立周的礼乐制度。相反,封地在齐的姜太公,五个月后就来述职,原因是他依从当地民俗,大幅度简化了礼乐制度。

周公痛苦地预言道:完了,完了,我的子孙们后世都要败给齐人了。

“變其俗,革其禮,喪三年然後除之,故遲。”太公亦封于齊,

五月而報政周公。周公曰:“何疾也?”曰:“吾簡其君臣禮,

從其俗爲也。”及後聞伯禽報政遲,乃歎曰:“嗚呼,魯後世

其北面事齊矣!夫政不簡不易,民不有近;平易近民,民必歸

之。”----史记.鲁周公世家

历史的进程证实了周公的预言。当然,原因不仅在于简化礼乐制度,更在于齐国推行的经济政策。

对于齐的兴旺,史记.货殖列传序记载:

而后又出现了著名的贤相管仲,他认为:故治国常富,而乱国必贫。是以善为国者,必先富民,然后治之。

并推行一系列促进经济政策,实现了齐国的富强,辅助齐桓公成就霸业,自己也以陪臣之位富于列国之君。传世的《管子》一书

中包含着丰富的经济思想,直到今天仍有相当高的参考价值。

----史记.货殖列传序

经济活动意义日渐重大,逐步对以礼制为核心的社会秩序产生强烈冲击。这种冲击是全方位的,从商人对政治活动的参与(弦高犒师),诸侯的坐大,周天子王权的衰落,公卿的乐舞僭越(八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也!)直到字形的讹变。

从小篆直到今天,很多从贝的字原本从鼎,从鼎到贝的讹变,实质是从礼器到货币的演变,是礼制被经济活动逐出历史舞台的表现。

上文说到,造字构件中由鼎到贝的讹变是礼坏乐崩,礼制让位于经济活动的体现。

当然,并不是观念一更新,造字构件就自动演变了。这种演变之所以发生,还因为这

两个构件在造型上有类似之处。

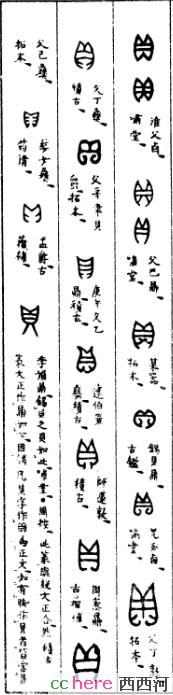

如图

资料来源于汉典,奇怪的是竟然没有金文字形,其实金文中贝字有很多,下图

补上精编金石大字典中列举的贝字。

由以上两图可见,贝字和鼎字的字形有类似之处,容易发生混淆。但是,从整个文字演变的整体来看,是鼎变为贝占压倒优势,而不是贝变为鼎。我们认为,这就有社会观念变迁的作用在里面了。

先看看说文中对贝鼎而字的解释:

贝

鼎

逢之,以協承天休。《易》卦:巽木於下者爲鼎,象析木以炊也。

再看看几个我们熟知的常用字:

员

此字是圆字初形,构型为圆鼎之口。在我们今天的常用语幅员中还保留了这个痕迹,怎么讲呢,想想老子中

就知道了。

贞

此字字义,贞问或坚贞,贞卜通鬼神,故用鼎。坚贞如巨鼎坚而不移。

则

则为定则,仍取巨鼎坚而不移之义。

以上的几个字,从字义来看,从贝无理,应当从鼎。

许慎虽然解释有误,但他也记录了各字的古字形,告诉我们,籀文从鼎

这就使得我们的推断没有疑议了。

回到我们的题目,礼败乐崩。这个败字,在甲文中从

贝从鼎都有出现,哪个为正呢?我认为还是从鼎为正,因为在越早的语言资料里,败字的程度越严重,常用于败国,败常,败德,这样的含义似乎不是从贝可以解释的。最后,再讲一个小故事,来自

很早以前读到的一个海外女作家的小说。

说是一个母亲辛苦教育儿子,儿子却对学习不上心。

自己犯了错,还喜欢狡辩,比如说把败字写成欠字旁后,振振有词地说:听说古时候的钱就是贝,我觉得欠人家钱是很失败的事情。

其实,这孩子还挺有想法的。但是,败的本意不是失败,而是毁坏,反文旁是一手持棍,不论是贝还是鼎,持棍敲打,都是破坏的意思。谁家有孩子在识字,也许这个故事用得上。

“德,对于统治者来说,不只是个人的道德修养,而必须通过具体的政治,经济活动来体现。”——这是对的,不过从“德”的语义发展上说,先出现的语义正是“统治,治理”,而“高尚品德”的意思则是后来衍生出来的。比如先秦文献中多有“昏德”的说法,只有把“德”解释为“统治”才能说通,否则就是自相矛盾了。这种用法一直延续到春秋战国之际,比如《道德经》,对于“德”依然是取法古意。

就从行来看,认为

是有道理的。

但是,另一方面来说,德字也从直,所以

个人德行的义项也很自然。

就本文所说

皇天无亲,唯德是辅

德的意思是明显的。

诗经里多见

淑人君子,其德不回

赫赫姜嫄,其德不回

这样的句子,其含义为个人德行当无疑义。

围绕这个字还可以作很多有意思的讨论,

比如说

老子与孔子之间存在分歧的

以德报怨

和

以直报怨

在字形上的联系。

再比如说

易经坤卦六二爻辞

直方大,不习,无不利

的解释

单这两方面就值得单写一篇文章来讨论了。