主题:新中国粮食生产(1949-2013) -- 老老狐狸

比如造酒、作点心,消耗量就大多了。更何况,现代国人大吃大喝,过量饮食的太多。

咱中国是个大国,中国人口超过了经合组织国家全部人口总和。人口1亿的日本可以接受30%的粮食自给率,而13亿中国人,要想吃饱饭就只能主要靠自己,毕竟,全球粮食贸易总量也不到中国粮食总产量的一半。

胡靖博士做过研究,人均粮食供给量不低于248.56公斤,就能保证每人的生存安全,若低于此值,则会发生绝对的粮食危机或绝对饥荒。

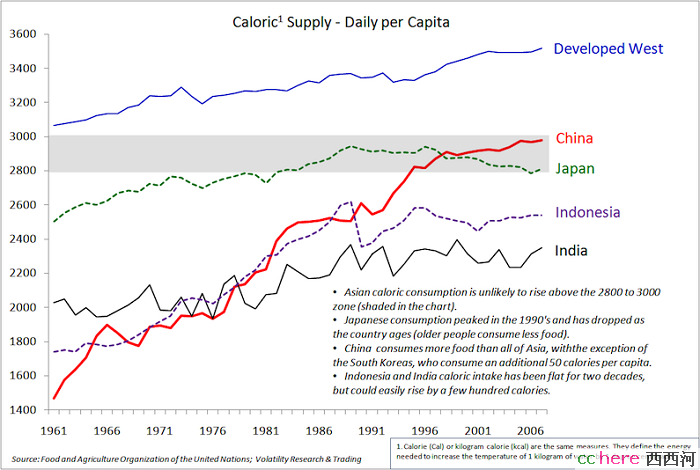

联合国粮农组织确定的成人最低人均日食热值水平为2300大卡,相对舒适水平为2600大卡。中国卫生部门推荐每人日食热值水平为2400大卡,同时还推荐日食70 g蛋白质与65 g脂肪,这样就可以基本满足中国成人正常生存需要的营养。按中国中长期食物发展战略研究组研究,若与每人·日食物摄取热量2468大卡、蛋白质70.1 g相适应,全国按人均主要食物的需求量为:粮食为407公斤,肉类29公斤,蛋类14公斤,奶类9公斤,水产品14 公斤,植物油9公斤,食糖6公斤。

从这张图可以看出,中国在80年代初跨过2300-2400大卡热量线

1950年是中共全面执政的第一年,当年粮食产量较上年增加16.74%,人均粮食产量239公斤,较上年提升31公斤,开篇就创下建国64年的最高纪录。

根据美国农业部数据,1950年的世界人均粮食产量为246公斤。

1950年到1958年,中国粮食产量连续九年增长,这个记录直到去年才被打破。

1955-1958年,中国人均粮食产量在300公斤波动。1960年,世界人均粮食产量为278公斤。

人均粮食产量达到300公斤,较248.56公斤的绝对饥饿线,其安全系数不过1.2,无法满足人民对肉蛋奶的营养性需求,应对地区间、年际间产量波动的储备也不足,粮食安全处于紧平衡。因此,即便是300公斤左右那几年,每到春荒,各地的灾情电报就雪片般飞到决策者们的案头,治大国,不容易。

建国前,中国是粮食进口国,“大量的大米从暹罗、越南北部,甚至孟加拉和缅甸入口到广东省。20世纪30年代,广东省约13%的消费是靠进口满足的;上海是另外一个重要的进口地。”,而在1950到1960年,中国连续11年粮食净出口,年均出口粮食219万吨,粮食净出口量占同期粮食产量的1.3%,这为工业化提供了宝贵的资金支持,考虑粮食以及猪肉等其他农产品出口,实际的人均粮食占有量即使是在人均产量最高1956年,也不会高于300公斤。

1959-1961年连续三年粮食大幅度减产,使得61年的人均产量低于1949年。就在这一年,粮食进出口政策逆转,由连续11年净出口转为连续24年净进口。61年净进口粮食445万吨,占当年粮食产量的3.26%,缓解了国内供应压力。

1962年,农业生产开始恢复,到1970年,人均产量达到289公斤,加上当年净进口粮食324万吨,人均粮食占有量恢复到1955-1958年水平。这一年,世界人均粮食产量为296公斤。

从1949到1970,中国粮食总产量由1.13亿吨增长到2.4亿吨,采用1969-1971三年平均数与1949-1951三年平均数比较,年均增长2.99%,由于年均人口增速达到2.06%,使得人均粮食产量年均增速明显慢于总产量增速,仅为0.92%。

对于中国粮食生产来讲,70年代是不错的10年,总产量由1970年的2.4亿吨提高到1980年的3.2亿吨,人均产量由289公斤提高到325公斤。1980年,世界人均粮食产量为322公斤。

采用1979-1981三年平均数与1969-1971三年平均数比较,总产量年均增长3.38%,加上这十年人口增速下降到年均1.76%,使得人均粮食产量增速达到年均1.61%,明显快于此前20年。

1976年,人均粮食产量305公斤,这一年正是“四三计划”引进项目关键期,粮食进口不多,净进口仅60万吨,在连续净进口粮食的24年里,仅略高于1971年水平。

1977年,粮食减产1.25%,属于正常波动,但当年粮食进口猛增,净进口达569万吨,甚至高于1961年,净进口量占国内产量2.01%,是1966年以来第一次突破2%。当然,新班子上任,派糖是必须的,可以理解。

1978年是个丰收年,当年粮食产量增加2204万吨,加上净进口粮食696万吨,人均粮食占有量达到了324公斤。

1979年是十一届三中全会后的第一年,除极个别地方偷偷尝试“包产”外,全国绝大多数地方还是公社体制。当年1月1日起,中央决定将粮食征购基数由755亿斤降为700亿斤,同时将征购价格提高20%以上,征购基数外的收购价格提高50%以上。

1979年又是个大丰收年,当年产量增加2735万吨,净进口粮食首次突破千万,达到1070万吨,人均粮食占有量达到了324公斤。

按征购量3500万吨、农村人口7.9亿计算,农村人口人均留粮达376公斤。加上卖粮收入大幅度提高,这一年,无论是偷偷包产的,还是继续公社体制的,都是个是个前所未有的好年。

70年代不仅在粮食产量上稳步上升,而且在水利、化肥、种子等影响农业生产的关键因素上为下一个十年打下了基础。

建国后的第一个十年是农田水利建设发展的第一个高潮期。鉴于1958、1959年在农田水利工程投入劳动力太多,1960到1965年期间放慢了农田水利建设步伐,1965年后重新加速。1949年,中国灌溉面积为2.4亿亩,1965年为4.96亿亩,1977年7亿亩,1999年7.95亿亩,2009年为8.77亿亩。

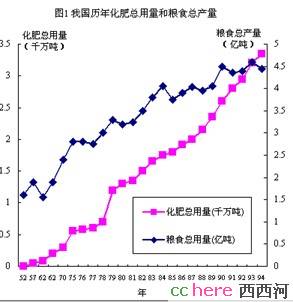

据联合国粮农组织统计,化肥对粮食生产的贡献率在40%左右,而中国测算的平均贡献率约为32%。全国化肥试验网资料显示,每斤标准肥平均增产小表2.18斤,增产皮棉0.17斤,增产油菜籽0.9斤。

1952年,中国全国生产化肥3.9万吨,加上进口,当年化肥总用量7.8万吨,每亩耕地化肥实物用量仅0.2公斤,当年的粮食亩产停留在110公斤左右。

1958年,时任化工部副部长的侯德榜主持开发规模为年产2000吨的“煤制碳酸氢氨”装置,工艺成熟后,1965年起开始全国大规模推广,在县一级建设了1533个小化肥厂。

1962年,中国第一座自己设计、自己制造设备的大型氮肥厂(四三计划后,就改叫中型装置)上海吴泾化肥厂首期工程建成试车,年产硫酸铵10万吨。70年代,10多个中型化肥厂在全国开建。

碳酸氢铵的肥效不高,有效养分仅为17.7%,相比之下,尿素有效养分达46.3%,据农业部门试验,施用1公斤尿素可增产稻谷4-5公斤。60年代后期,在进口粮食的同时,开始从西方进口化肥。

1959年,中国石油产量373万吨,自给率只有40.6%。1965年,大庆等油田相继发现和开发成功,中国石油产量达到1131万吨,实现了完全自给。1972年,原油产量达到4567万吨,不仅能够自给,还为出口换汇和发展大化纤、大化肥装置提供了支持。1973年,中国开始向日本出口石油,出口价格高于日本从沙特进口原油。73年和79年两次石油危机,油价上涨缓解了中国外汇压力,为进口化肥、粮食以及引进国外技术提供了资金。

1973年,“四三计划”开始执行,在引进26个成套项目中,大化肥装置就达13套,分别具有年产30万吨合成氨、48万吨或52万吨尿素的生产能力,13个项目均在1974年开工,到了1977年底,其中7套投产,至1978年6月,累计生产尿素361万吨,另外5套于1978年完工,广州化肥厂最晚,1982年10月才完工投产。

除引进外,中国还于1974年上海吴泾化肥厂自行设计建设了30万吨大化肥装置,装置于1979年投产。结合引进装置国产化,形成了33套大化肥装置,1984年,化肥产量增加到1460万吨。

从50年代早期起,中国就开始建立农业研究系统和农业技术推广网络。到1957年,全国建立了14000个农业技术推广站、1400个种子站和1900个育种示范站。到1979年,上述三类科技站的数量分别达到了17600个,2400个和2400个。1972-1974年间,从墨西哥进口了大量的矮杆小麦的种子,广东省引进国际水稻研究所在菲律宾研发的种子,巴基斯坦也提供了一系列的优等幼苗。1973年,袁隆平的杂交水稻面世。得益于农技推广网络,新的高产品种在70年代后期迅速推广。

中国人的吃饭问题,确实是在进入八十年代以后才解决的

1980年是个歉收年,粮食减产1156万吨,当年净进口粮食1181万吨,农村粮食征购基数继续减少。

1982年,中央1号文件指出“包产到户、包干到户都是社会主义集体经济的生产责任制”,“大包干”在全国加速推广。

1982年是个大丰收年,增产粮食2948万吨。这一年,净进口粮食再创新高,达到1487万吨,人均粮食占有量达到了363公斤。82年的征购基数降到3032万吨,农村人口人均留粮403公斤。

到了1983年底,“大包干”已经在全国推广到90%以上,83年粮食增产3278万吨,同年净进口粮食1147万吨,人均粮食占有量387公斤。

1984年,粮食总产量首次突破4亿吨,增产3278万吨,净进口粮食688万吨,是连续五年净进口超千万吨以后首次下降,当年人均粮食占有量397公斤,首次触摸400公斤线。

连续四年增产后,1985年粮食减产2820万吨,就绝对量来看,仅次于2000年减产4621万吨。由于外汇平衡压力太大,粮食由净进口转为净出口271万吨,人均粮食占有量降到356公斤。继1980年因“洋跃进”大幅度物价上涨后,1985年物价指数11.9%,突破两位数,86年7%,87年8.8%,88年20.7%,89年16.3%。

总体来看,80年代前半期颇为激动人心,后半期相对平稳,好在1990年是个大丰收年,总产量增产3869万吨,在64年中排名第二,人均产量增加28.7公斤,仅次于1950年和1952年。粮食总产量由1980年的3.21亿吨提高到1990年的4.46亿吨,人均产量由325公斤提高到390公斤。1990年,世界人均粮食产量为330公斤。

采用1989-1991三年平均数与1979-1981三年平均数比较,期间粮食总产量年均增长2.8%,人口增速继续下降,为年均1.4%,人均粮食产量年均增速1.31%。

从粮食生产角度看,“90后”不是好记忆,1991年到2003年,13年里增产的年份只有6个,其余7年减产,这在建国64年里,前所未有,2000年、2003年分别减产4621、2641万吨,在共和国史上排名第一、第四,当然,也有亮点,1996年是个难得的丰收年,增产3792万吨,仅次于2004年和1990年。

2003年的总产量低于1990,人均产量333公斤,回到80年代初水平。

当然,“03后”就让人心安了,2004年粮食增产3877万吨,是建国以来最高的一年,从这年起,粮食总产量“十连增”,2007年,在13年后,粮食总产量突破5亿吨,2013年,突破6亿吨,十年间,总产量年均增速3.4%,人均产量达到442公斤,年均增速2.87%。

到了今天,每人手握着900斤的自产粮,再加上3万亿美元的外汇储备,咱中国人可能才真正对吃饭问题放下心来。

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

人口增长如何。看那几年的粮食生产还是靠天吃饭,时多时少。要是有天气数据,再把人口列上就更好了

西方国家是疥癣之疾,毛思想是心腹之患。

另外说一句,储备不影响人均产量,但收、储、运等环节一多,可能会增加损耗,还有就是新粮变陈粮了。

但农户自存虽然环节少,但设施相对较差,损耗也未必小。国家做过抽样调查,农户自存,损耗在8~12%之间,大型粮库集中储存,损耗在1%-2%。

这次春节回老家(苏南),第一顿吃米饭,盛起吃了一口,非常清香。我凭着在北京的感觉与妈妈打趣:儿子回来了,东北大米上桌了。妈妈笑着说:什么东北大米,舅舅自家种的。我很惊讶:一是舅舅八十多了,还在种田;二是一改南方大米米质一般的影响,想不到现在品种如此好。边上的姐妹告诉我,现在家乡种田基本上是为自己种的,并不靠它谋生,也基本上机械化了,老人种田也就是照应照应,重一点的活都可请帮工。现在大家吃上都讲究,包括家在农村的,象吃的这种好品种比一般高产稻低一点,但也能到700-800斤/亩。

---------------------------------------------

对比过去,为了填饱肚子,只要能从地里多打一斤谷子,什么办法都想尽了。我父亲长期在农村工作,我从小对农业产量就有一定的感觉。譬如,亩产千斤,一种是一季稻争取750斤以上,一季麦争取250以上,但达到这样的标准非常难。后来推广双季稻,第一季收三百多斤,第二季收四、五百斤,加上一季麦,比单季稻相对容易一些。但一是费工费肥,二是米质很差,特别是第一季,真是猪都不肯吃,农民兄弟都说,多打出的粮食可能不够多出工吃的。

现在农村很多地方都是386199部队,好种子、肥料加上社会化的机播、除草、除虫、收割等服务,好像也还成。

很有价值的资料:

3、三个人(华罗庚、钱三强、艾思奇的影响)对自己影响很大。

1951年毕业后分配到北京中国科学院工作也是我事先没有想到的。当时科学院在北京的人数不多,只有200多人。院部领导就请著名科学家给青年人做报告。我有机会聆听了一些报告。其中印象最深刻的有三个:

(一)是华罗庚先生讲怎样学习?概括起来有四句话:天才在于积累,聪明在于勤奋;别人起床时,我已学习四个小时了;我研究数学是从小学教科书的数学一、二、三、四、五、六册开始的;要学会读书,要能将一本厚书读薄。

(二)是钱三强先生讲怎样做研究?他说:做研究必须注意基本训练,我跟居里夫人做研究工作时,第一个课题花了四年半的时间,完成了做研究的基本训练,包括怎样收集资料,怎样选题,怎样进行试验设计,怎样做调查,怎样整理分析数据,怎样撰写论文等等;而当我做第二个题目时,难度比第一个课题还大,但一年半的时间就完成了。所以,他说,认真完成基本训练后就为以后的工作打下了基础。

(三)是艾斯奇先生讲唯物论和辩证法:听艾斯奇先生讲课的收获主要有三点;第一,懂得了唯物论与辩证法不是少数人的哲学,是大众的哲学,他对每个人的做人和做事都有指导作用;你不学也可以做人和做事,但是学习之后可以帮助你少犯错误,少走弯路。第二,对科学研究来说,具有重要指导作用的哲学原理是,世界是物质的,物质世界是可以认识的。人的认识,如果能正确反映客观规律,那就是正确的认识,否则就是错误。按照客观规律办事就能成功,否则就会失败。同时,事务事物又是不断发展变化的,人的认识要跟上事物事务的发展变化,就要不断学习、不断实践,不断提高,才不至落后。第三,学习哲学的捷径是读毛主席的《实践论》和《矛盾论》。

几十年的经验,使我深刻体会到,学点哲学的确可以使人做事情少犯错误,做研究少走弯路。

6、蹲点,对科研工作有什么影响?

69年姚文元写文章说,知识分子学农的不会种田,学工的不会开机器,学文的不会写文章,必须接受工农兵的再教育。文章发表后,我们有5位同志就被下放到宝鸡县宁王公社联合大队去蹲点,接受农民再教育。开始主要是参加劳动。后来,四队队长的父亲问我说,你懂不懂红薯储藏?我们队上的红薯烂得很厉害,你来看看。红薯储藏的原理不复杂,第一是控制适宜的温度,一般10-15度为宜。低于10度容易出现软腐病,高于15度,会出现黑斑病;其次,湿度不能过大。我检查了生产队的红薯窖,四队的温度太低(6度),软腐病很重;五队的温度太高(16度),湿度太大,发了芽。我们分别采取相应措施,使问题得到缓解,县革委会在全县发了通报,我们取得了农民的信任。

第二件事,帮助生产队考察了小麦苗情,统计了各队一、二、三类苗的比例,并分别提出了相应的管理措施。有两个队麦田三类苗较多,其中一个队按我们的建议,加强了管理措施,第二年获得了丰收;另一个队没有采取措施,减了产。我们抓住这两个典型进行了宣传,全面推广了小麦丰产栽培措施,第二年本大队,小麦平均亩产,从原来的360斤提高到500斤以上,一举“过了黄河”;宁王公社小麦亩产达到400斤,“过了纲要”,大队和公社都被县上评了先进,我也被公社评为学习毛主席著作积极分子,奖励红宝书毛选四卷合订本一本。

关键词:49年生、初中毕业、村农科队、74年推荐上大学、72年开始培育高产玉米

1972年春,一个偶然的机会,李登海获得了我国农业专家1970年赴美国考察农业的一份考察报告,报告中介绍了美国的玉米育种情况,特别介绍了美国先锋公司总裁华莱士先生是一个农民,创建了美国专业搞杂交玉米产业的美国先锋种子公司,并提到了美国的玉米最高产量达到2500多斤。当时家乡多年沿袭种植的玉米“二马牙”、“小粒红”,亩产只有两三百斤,而美国的最高产量是我们产量的8-10倍,这一差距深深刺痛了李登海的心。从1972年开始,开创我国玉米高产道路、赶超世界先进水平就成为李登海一生的理想追求。也是从那时起,“培育良种,赶超美国”的雄心壮志,开始在他心中萌芽:“美国的农民能办的事,中国的农民也能办到。一定要培育出高产的玉米种来!让脚下的土地长出更多的粮食。”

自此,李登海把一生与玉米育种联系到一起。他白天在玉米地里忙碌着,晚上痴迷地学习有关育种的理论。1974年,他被推荐到莱阳农校(今青岛农业大学)深造。幸运的是李登海遇到了全国玉米遗传育种的权威教授刘恩训等一大批全国知名的专家教授,为他立志进行科技创新、科学报国,投身于玉米科研事业奠定了坚实的基础。

关键词:79年、掖单二号、夏玉米纪录、推广20年

经过李登海的不懈努力,1979年,中国第一个紧凑型玉米种——“掖单2号”诞生了,当年在全国首次突破亩产一千五百斤大关,首创我国夏玉米单产最高纪录,在全国推广20年之久。随后掖单6号、7号……亩产824.9、953公斤……李登海用中国的玉米种刷新着夏玉米亩产纪录。20世纪80年代末,在我国玉米紧凑型观点同平展型观点僵持对立不下的时候,农业部依据李登海等科学家的卓越贡献,适时提出将全国玉米种植由平展型向紧凑型转移。同时,李登海又育成了掖单12号、掖单13号等亩产超吨粮的紧凑大穗型新一代玉米良种,其中掖单13号被全国16个省(市、区)审(认)定,创下全国年种植近5000万亩的纪录,被农业部列为“八五”、“九五”期间紧凑型玉米的主推品种。

继“掖单”系列之后,20世纪90年代中后期,李登海又育成了抗病耐密、优势更强的登海1号、3号、9号等“登海”系列玉米新品种,在省级和国家级区试中表现突出,通过审定后快速推向全国,成为跨世纪的主推品种。

据国家有关部门统计,到2004年,李登海在选育新品种的数量上、推广面积上、产生的效益上都居全国首位。“八五”和“九五”期间紧凑型玉米杂交种年最大推广面积占全国统计种植面积的43.5%,占山东省种植面积的82%。全国累计推广达10亿多亩,为国家创造社会效益1000多亿元。2005年10月17日,超级玉米新品种“登海超试一号”亩产达到了1402.86公斤。时隔16年后,他再次刷新了世界夏玉米高产纪录。

李登海不是一个人在战斗,在他前面,已经有很多人的贡献和铺垫。

第一个提出紧凑型玉米育种理念的人是山东烟台农科所玉米室主任于伊。由于70年代初烟台农科所在玉米中发现无叶舌玉米,受无叶舌玉米叶片上冲的启发,提出理想型玉米育种的理论(当时国际上也有人提出搞光效育种理想株型育种的概念),当时处于文革时期,提倡群选群育,所以于当时多次到基层宣讲他的理论,于宣讲时在黑板上挂着一张理想型玉米株型的画像,画的实际就是今天我们所说的紧凑型。李登海也是于的听众之一,于的理论肯定在他的脑海里产生了强烈的共鸣。

第一个紧凑型玉米杂交种是烟单14, 组合是莫17×黄早4,育成时间是1977年,育成单位烟台市农科所,主要育成人就是于伊。同时育成紧凑型杂交种的还有陕西户县农民郭秦龙,组合也是莫17×黄早4, 还有一个早期育成的紧凑型杂交种是鲁玉4号,组合是1029×黄早4,育成时间也是1977年,育成单位山东莱阳农学院,育成人刘恩训。李登海曾经到莱阳农学院参加过培训,与刘有师生之谊。

李登海是紧凑型玉米育种的集大成者,他把紧凑型玉米育种发扬光大,同时把紧凑型玉米杂交种推向全国。李登海的第一个紧凑型玉米杂交种是掖单2号,组合是107×黄早4,育成时间是1979年。随后李登海育成了一系列紧凑型玉米杂交种,其中影响比较大的有掖单12, 掖单13,掖单22。推广面积最大的是掖单13,该品种于1987年育成,2004年获国家科技进步一等奖。李登海不仅重视紧凑型玉米育种,而且还十分重视紧凑型玉米的高产关,多次刷新我国夏玉米高产纪录,这些高产纪录在全国引起震动,这也是李登海所以能把紧凑型玉米品种推向全国的一个重要原因。

李登海育成的紧凑型玉米杂交种的骨干自交系是掖478,478和黄早4与美国SS和NSS相对应,被认为是我国最具代表性的标准测验种。谈到478,不能不谈U8112和5003,U8112是原来州市农科所玉米室从美国大豆夹带的玉米中选出的二环系,5003是沈阳市农科院以美国先锋的玉米杂交种3147为材料选出的二环系。没有U8112的坚韧秸秆的遗传,没有5003多基因致矮性的遗传也就没有478。同样没有478也就没有今天的郑58,没有郑58也就没有郑单958。而郑单958是我国玉米育种史上具有里程碑式的种子,没有郑单958我国目前的种子市场可能完全是另一番景象。因此在玉米育种中任何一个小的进步都是在前人基础上完成的,我们应该向每一位为此作出贡献的人致敬。

我们从72年开始搞夏玉米高产攻关试验,至今已29年了,从73年开始搞玉米育种至今也进行了61代的选育过程。我们是在立志开创我国的玉米高产道路的试验探索中,在边搞高产边搞育种的研究结合中,发现了应用紧凑型玉米杂交种是发展我国玉米高产再高产的有效途径,进而确立了以紧凑型为主体的玉米育种方向。

袁隆平,中国杂交水稻研究创始人。

1953年,袁隆平毕业于西南农学院。

1964年开始研究杂交水稻,经过两个春秋的试验和科学数据的分析整理,撰写出第一篇重要论文《水稻的雄性不孕性》,发表在1966年《科学通报》第17卷第4期上。

1973年实现三系配套,1974年配制种子成功,组织优势鉴定,育成第一个杂交水稻强优组合南优2号.

1975年在湖南省委、省政府的支持下,研制成功杂交水稻制种技术,获大面积制种成功,为次年大面积推广作好了种子准备,使该项研究成果进入大面积推广阶段。

1975年冬,国务院作出了迅速扩大试种和大量推广杂交水稻的决定,国家投入了大量人力、物力、财力,一年三代地进行繁殖制种,以最快的速度推广。

1976年定点示范208万亩,在全国范围开始应用于生产,到1988年全国杂交稻面积1.94亿亩,占水稻面积的39.6%,而总产量占18.5%。10年全国累计种植杂交稻面积12.56亿亩,累计增产稻谷1000亿公斤以上,增加总产值280亿元。

他们夫妻的在玉米新品种培育这方面的工作做得确实是很好的,但多次申报院士无果,希望70岁之前给他个名分吧。

话说当年袁隆平也是多次申报院士未果,投票的大人们认为袁的研究工作理论深度不够,后来总理关照才得以当选。如果这样相比,从技术上说水稻的杂交可是比玉米难太多了,需要解决的技术问题真不在一个档次上。

祝福这些为这个社会真正做出贡献的人们吧。我们能吃饱吃好,很大程度上仰仗他们的辛勤工作。

英雄别问出处啊!

袁不是工农兵大学生,他1953年就毕业了,好像是专科(工农兵学员毕业时没有学历,后来通过补考拿专科学历,因此,从学历上说袁还是超过工农兵学员的,他的短板应该是在单位,记得是在某地区农科所)。最近几年工农兵学员当选院士的真不少,不过现在恢复高考后77、78、79年上大学的也逐渐登上舞台,很快就该是这帮人以及更年轻一代的天下了。

工农兵大学生可不能小看,他们综合能力(尤其逆境下获得资源和求生存的能力)特别强。恢复高考后上大学的是以善于考试为标准筛选出来的,工农兵大学生则是以社会综合能力为标准筛选出来的,他们大多是真正的人中豪杰,极少呆子;我等通过考试出来的,则可以是书呆子,甚至书呆子的比例可以很高。

申报院士也靠天时地利人和。当一个人的成果出现时这项成果正好被社会广为接受并且在鼎盛期,报工程院的话当选的可能性大得多,错过之后,如果这项成果不那么流行了,则报院士也就没什么份量了,这就是天时。所谓地利,指院士选举很大程度上依赖组织,候选人在某个强大的单位,则该单位及其友好单位及他们的主管部门及所在地域都会替他拉选票(其实甚至不需要拉,票直接就投过来了),系统内的院士们都会给他投票。所以,民营企业家难度大很多,需要绝对的优势才有希望。至于人和,大家都懂的,票是由有投票权的人一票票地投出来的,让有投票权的人认识你、认可你、愿意将他那神圣(确实非常神圣)的一票投给你,才是最需要艰苦卓绝的努力的,这个可能最考验候选人了,吃得苦中苦方成人上人,用在这里很合适。袁的后2项好像都不占,靠的是他的成果长盛不衰。

据说袁刚当选那几年不参加院士的任何活动,过了多年后开始参加,现在则看起来比较活跃。

再多的化肥已经无法增产了?