主题:高考录取率,低估了北京高考的难度 -- 海峰

https://zhidao.baidu.com/question/876839286554509692.html

2000年,教育部决定实施分省命题,上海、北京率先单独组织高考命题工作。

换句话说,1999年以前北京上海用的都是全国卷。

http://bbs.tianya.cn/post-420-41945-1.shtml

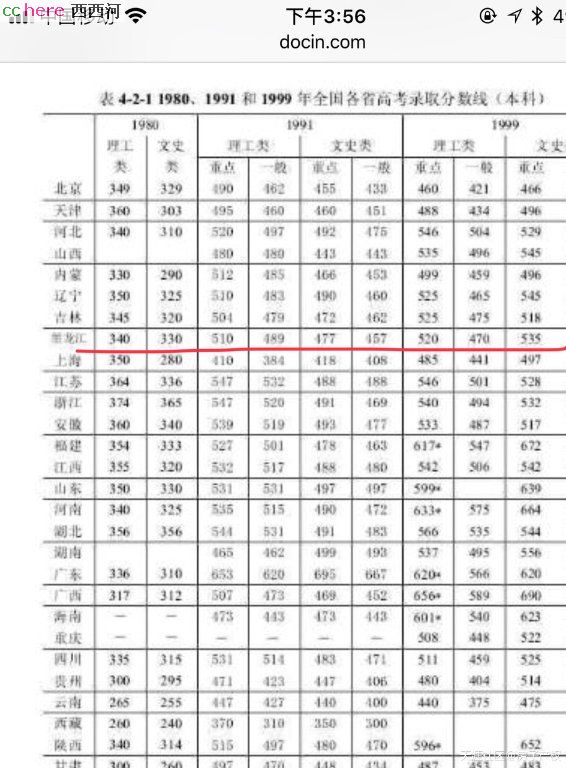

只查到这个,1980,1991,1999年录取分数线

看了一下,理工类一本线,1980,1991年,北京跟几个高考大省,江苏浙江山东河南四川,有一些差距,跟北方其他省份,差距不是很大。

1991年的时候,北京二本比外地的确实要低一些。

1999年确实有重大的差距,之后北京上海单独出题,留下了北京高考容易的印象。

2000年之后,北京每年的毕业生留京人数是在不断增加的。06、07年以后,每年的留京人数都在60-70万。

90年代留京的家长,子女陆续参加高考,北京高考难度提升已经非常快了。

等到2000年之后留京毕业生的子女参加高考,难度更是急剧升高。

很多人仍然用1999年,2000年的老皇历在看北京的高考。

真解决问题,就全国统一高考,统一录取。对于成绩“特别”低的地方,应该责令地方政府提高教育投入占比,地方财政确实困难的国家可以给专用的补贴。

现在你拿会考程度的北京分数给人家河北比,没人当回事的。

多说一点,常被提起的“高分低能”现象。大家应该考虑,是“分”的那头出了问题,还是“能”的那头出了问题。确实,很多高分的后来混的不好,低分的混得更好。要是我拿一个指标,改革开放以后,正部级以上干部子女,肯定混得远好于大众水平。我们是不是按父母级别录取大学生?

在高考压力下,河北或者其他任何高考难省的考生为啥要去参加竞赛?学科竞赛和高考不是一个路子。你比钢琴,冰球,北京更能遥遥领先河北。很多穷地方的人一辈子也没摸过冰球杆呢。

我高考的时候全国大部分地区一张卷(似乎是三南、上海分别单独考),一本线北京比江苏、湖北、河南、河北等多省分数低了一百左右(去掉了山东,因为那年山东似乎是标准分)。我们班(省重点中学,非省会)落榜五个人,放北京都能上北工大。所以后来过了几年,北京学上海单独出题了。人大附竞赛搞得好,因为他们随便学学就能考清北。我两门学科竞赛在我们省考前十,花的时间加起来不超过四十个小时,就是靠老师推销的两本书自学。而那些后来进集训队的,大部分都是高一就有专门老师辅导,严格训练的。我们大学成绩最差的基本都是京沪生源,但是人家凭户口、社会关系、家长的见识等等优势;工作找得都很好,“低分高能”。

出国留学了。

三十年后哪一半混得更好,还真不好说。

如果没有一个强权来有效组织社会生活,以现在物质基础上的民众精神文明水平,恐怕并不能实现你的大同社会,对应地可以参考乌克兰、利比亚、伊拉克等自由国家。

所以心态放平吧,人有劣根性,没了强权恐怕现实的残酷会让你恶心的不敢睁眼。

女孩,本来姥姥姥爷管,在老家省重点中学,每天除了吃饭睡觉大概一两个小时非学习时间。成绩中等左右,高考也就是川大。她妈混传媒行业弄了北京户口,她高二过去到了北大附,每天上学看言情小说,跳街舞,放学玩游戏,周末看电影,最后也上了川大。因为当书呆子学习会被大城市同学瞧不起,她妈反正能给她找到好工作,何苦辛苦学习呢。这么看,北京考生的优势也就一天七八小时学习时间而已。

上海很早就是3+1模式,全国卷的话不照顾也不会太难看

同期全国一张卷,北京低100多分一样上大学

照顾谁的崽子一目了然

谈到高考马上屁股就鲜红鲜红了。

别难度难度了。自古以来,科举最厉害的是江浙。按两弹元勋,院士等等人物的籍贯来看,江浙是绝对优势的。现在国家各种科技攻关领头人,创业的各种头面人物包括大忽悠,领兵的将领,包括文体明星,北京人算个啥?倒是大头头是第一个说普通话的北京长大的红后代,做得怎么样,大家也可以看看。

就算江浙长期发达,人才多,但是自古以来的朝廷都知道要平衡,要五湖四海,照顾的是落后地区。改开以来,开始照顾发达地区京津沪。如果连这个基本事实都不承认,那根本没有什么讨论的必要了。

竞赛阶段,以省为单位,报名的越多,一二三等奖的人数也就越多。所以当年老师号召我们都去报名,哪怕考不出来个啥,也能增加总的获奖人数,分母也光荣。

而且有的大省会有省内的初赛,初赛晋级才能参加正式的竞赛。

全国冬令营的决赛阶段也是按照百分比划定一二三等奖的成绩线。

省级竞赛一等奖一般有几十人,而参加全国决赛(冬令营)的代表队一般就几个人,后来扩大到将近十个。一般省里取一等奖的前几名,或者省内组织短期集训综合评定。

参加全国决赛(冬令营)拿到全国一等奖一般30-40人(也发金牌),前20左右参加国家队集训,再选拔参加国际奥赛的队员。

两张不同的卷子,还以多少分为一个档算人数,花那么大力气。论证的基础都错了。

过初试很容易,平时成绩好就够了,何况有的学校本来就教得深一些

再往上走就必须培训。我当年数理化生计算机五样竞赛都过了初试,但肯定没办法参加所有学科的培训

有的没参加培训的学科,初赛前几名,风风光光进的复赛,结果题都看不懂,就得了个位数的分,全省倒数滚回家

有的学科初赛后全省会统一强化培训几天,虽然填鸭,但也算很管用。培训的内容一开始都看不懂是啥,培训后复赛还能拿个二等奖

有些学科一开始就是花力气搞的,套路知道得多一些,最后拿到几样加分。加分需要省一等奖,再往上国家一等奖可以保送比较好的985,再往上集训队可以保送清北,这些人基本都是靠专门培训的

现在高考不怎么看竞赛了,所以搞的人不多了。但是要搞竞赛,培训的优势是巨大的,不培训也就能玩个票

在某个访谈节目上,老院士讲到自己四五十年代的时候,在外科圈水平很高,牛得不得了,脾气特别大,对学校、医院的同行、对护士、对工友态度都比较差,用现在的话说就是膨胀得厉害。

后来文革期间被下放到湖北农村,老先生自称见识了农村里面的很多高人,他们的聪明才智并不比自己差,只是因为裘老先生命好生在了杭州一个富庶之家,能有机会到德国去学了医。那些原本资质非常好的人,只因为生在了湖北农村,一辈子只能当一个农民。

裘老先生自称,结束下放回到同济之后,膨胀的心态一下子没有了