主题:【原创】鸦片战争胜负论英雄,林则徐史观的发明或发现 -- 用心荐华

梁启超作为“改革派”,在流亡日本后,出于宣传需要作书,对“保守派”的记述是否真确?兄是否认为在没有其他资料佐证的情况下,梁的一面之辞可以直接采信?这是一。

从逻辑上,“宁赠友人”和“宁赠友邦”,不等同吧?是为二。

第三,慈禧在西安、八国联军在北京、华北、沿海的各地,这种情况下以慈禧名义做出的诏书,也不能代表道光、咸丰时期的皇帝的意思吧?

所以呢,我觉得还是不要简单采信采用这句话,除非历史学家能从道光、咸丰年间的文献中找到这句话,否则以此作为一鸦二鸦甲午战败的原因之一,学术上不成立。

皇帝并不是真的说话就算数,真正一言九鼎的皇帝,是很少的,当傀儡的,命运凄惨的皇帝,也多得很。慈禧那个时候,皇帝就是傀儡,掌权的就是她。所谓“上谕”,当然就是慈禧的旨意。

另外,以前在河里也写过,皇帝的权威,在清朝得到强化,满清为了维护少数人的统治,是用非常血腥和残酷的手段来保证这一点的。满清离我们近,所以我们留下了这样的印象。但是如果中华人民共和国是建立在明朝的后面,你就不会有这样的印象,而是觉得皇帝的权威,不过如此。举个例子,海瑞上书,白纸黑字大骂皇帝,就差把皇帝骂成禽兽不如了,结果皇帝也没拿他怎么样。满清呢,大搞文字狱,写个“清风不识字”,就认为你想造反,就能入狱。如果海瑞在满清这样搞,自己死了不算,灭九族是肯定的,祖先也要扒坟鞭尸。是否要对海瑞所在屠城?我认为个人按满清的政策,是很可能的。

最后,满清是否说过“宁赠友邦,不予家奴”,察其言,更多的是“观其行”吧。这个就不再说了。

这个问题有点怪,一个政权,自己文明水平低,平时又搞文字狱,又动不动搞大屠杀,统治搞民族压迫。现在要“动员民众”,这不是搞笑吗?

可真没把日本放眼里,开战前一片乐观,觉得能轻而易举打败日军。

赫德好像提过,99%的中国人都相信可以打垮小日本。。。

真是不知彼也不知己。

清军在平壤只守了一天,只要再多守一天,日军就断粮了。清军逃跑以后,日军因为要太多人手搬粮食只能放弃追击。

就这战斗力差距摆在这边,只要清军一看见人就开枪,一见到刺刀就逃跑,啥战略都没用。

至于满清动员民众,东北被柳条边封闭了那么久,日军打过来如入无人之境,动员个鬼。

满清无论打啥对外战争,都担心民众动员起来。也可以说满清担心也没错,甲午被暴打以后,满清砸棺材本练成的新军成了推翻满清的先锋。

至于怪老外不教,到底是老外不教还是满清不学呢?

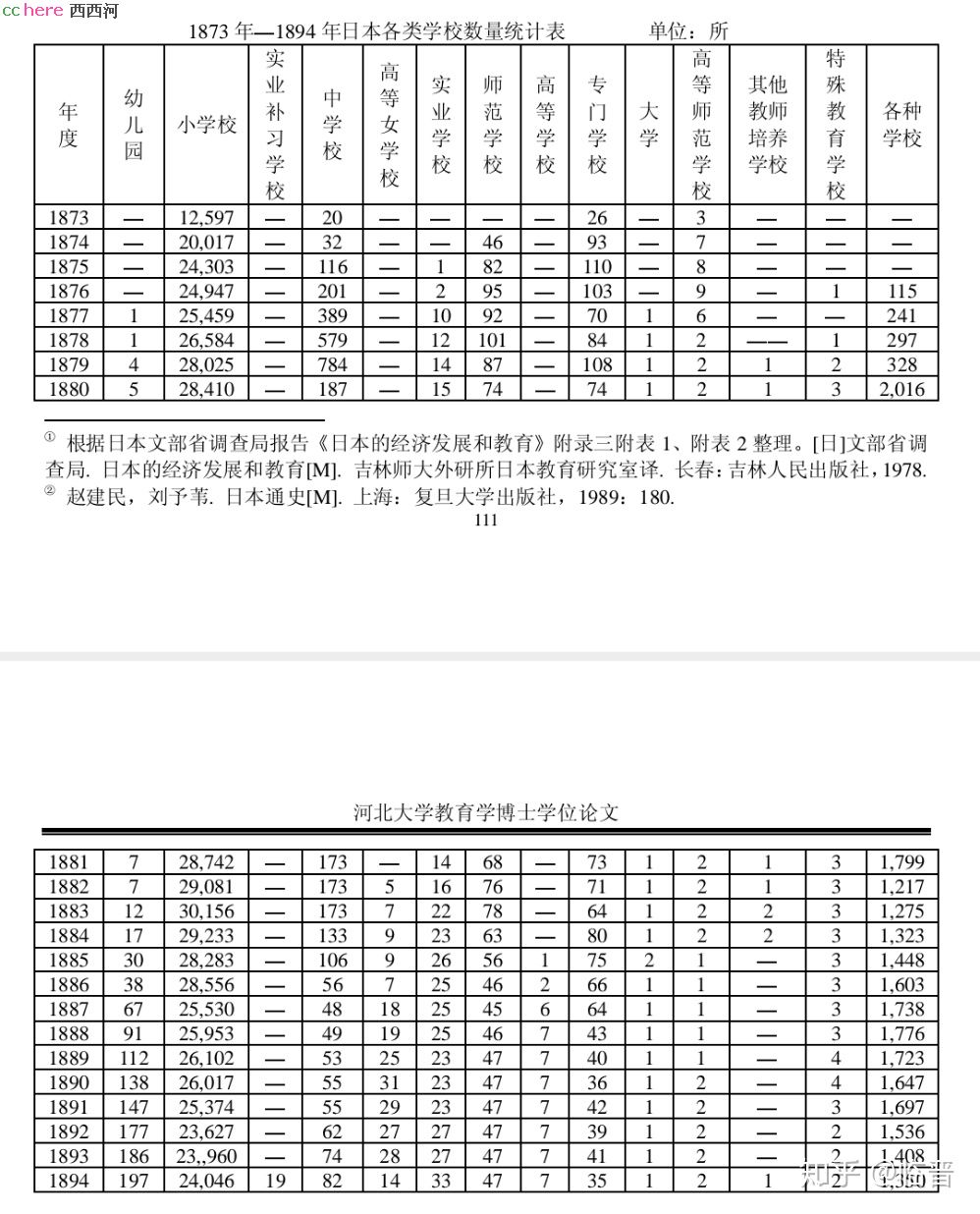

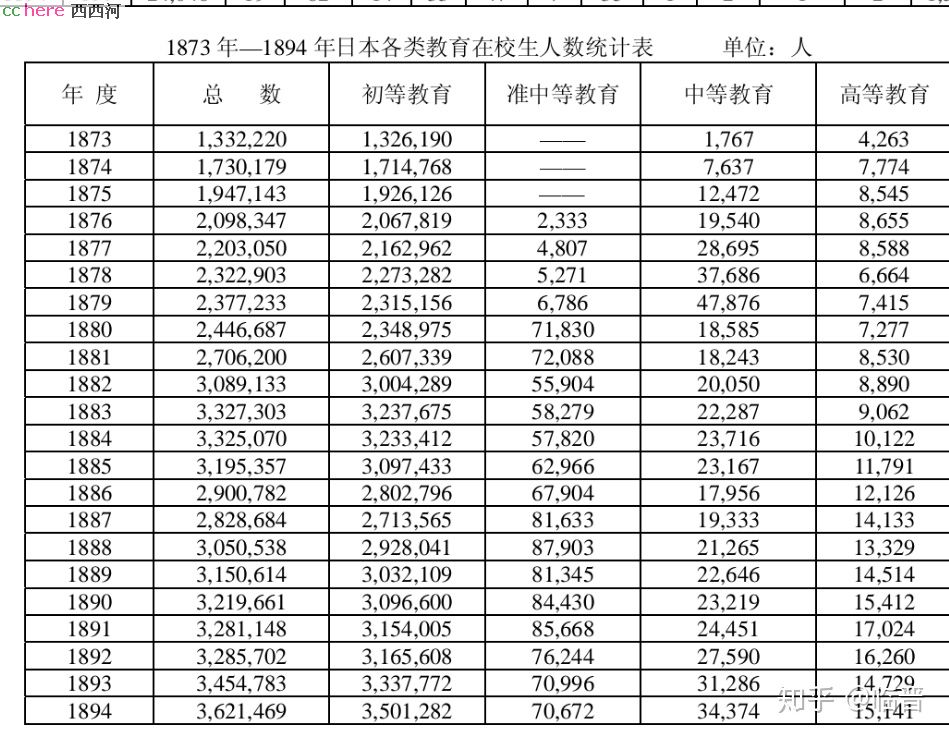

小学24046所,在校生350万;

中学1500多所,在校生10万;

大学及专门教育38所,在校生15000多。

学龄儿童就学率61.7%。

慈禧和光绪,与我提的道光咸丰,兄不应该混了。

关于明清的区别,我在燕人兄的帖子下写过他们的不一样,兄有兴趣咱们也可以讨论。燕兄这次又贴了《大义觉迷录》,其实是解释了清朝文字狱的主要原因之一,不是或者主要不是历史教材/柏杨等写的《中国人史纲》那种观点,兄可以仔细看看,并注意一下我和胖兄关于“新清史”的讨论。

兄举的慈禧庚子事变后的诏书的用词,我之所以那么问,如果类比,找个什么例子呢?肯定应该和梁启超传刚毅的话不同。应该是这样的例子:比如说文革时某个大干部写的检讨,高压之下的作品。兄会不会拿着那份检讨书,当成他之前的思想认识吧?所谓高压之下无信词,法律何曾可以采用这类“亲笔画押”的文件?

我同意,观其行很重要。我们怎么跟孩子解释清朝历史?说“中国人可以被屠杀征服”?中国人怎么就在“宁与友邦、不与家奴”思想意识的满族“民族压迫”下,人口从1亿(或者明末几千万不等),发展到了四亿?(且不说在以前的异族下为什么没有这种人口发展)这样会不会就等于简介承认了西方世界认为中国人/中国文明很“贱”?

比如一鸦吧,英国始终在广东、福建不占便宜;而北上之后,就顺风顺水,卖鸦片买给养,打下了定海镇海。这个是事实吧?比如,你肯定在广东福建找不到像扬州那样,商会主动去给英国人送钱的例子。

区别在哪里呢?区别就在于“动员民众,坚壁清野”。三元里抗英,也是之前林则徐邓廷桢们搞的“民众动员”的后续效果,直到二鸦,广东民众一直敌视英国人。

海龄海大人是个蒙古大夫,笑,是个参加科举的蒙古裔大官,他如果真能像林则徐邓廷桢那样搞,或者像清初康熙皇帝那样搞海禁,就是败血症也会让英军完蛋。义律第一个条约大阴帝国没批准,是因为英军觉得要像广州福建这样打中国太冒险、太难了。而鸦片贩子和传教士,则可能知道江浙一带和广东不一样,才会让帝国议会坚持要求更多的赔款和条件。不过到最后,鸦片贸易在一鸦的条约里也没有合法化。

所谓”文字狱的原因“、”大屠杀“、”义和团“的来龙去脉所作所为,江浙史家及外国传教士”记载“都成了历史教科书及考试的”正确答案“组成,这个事实没问题吗?

阴兄爱摆数字,好,阴兄那里有没有这些数字:赫德把控英国海关,让中国每年少收了多少关税?这不是主线,只是兄提到赫德我先想到的。

关于大清学习比日本慢,这个我无异议。差别在于英美对于中日留学生的政策(学工程、学军事)是否没有差别?阴兄是否有资料证明甲午前几年这方面不存在差别?是否有容闳和学监闹翻事件中国方面的文献档案?

最主要的,阴兄能否用数字说明:英国肯定没有在东亚搞它在欧洲的那一套拉老三打老二?毕竟,学习慢和日本敢把野心付诸行动还没有必然关系。

之所以叹息河友不知不觉中接受了费正清派的“历史”,就是因为基本的逻辑:一个老头和世界第一交手,打败了原因完全是老头腐败、愚昧、残暴、专制?更何况除了一鸦,二鸦是世界第一拉着欧洲大陆第一打老大帝国;甲午是让亚洲第二出面突然袭击,英美暗中出手——没人借钱,日本真的在日俄战争之前就有胆量和中国开战?

清朝丧失政权合法性,不是它一次一次战败,不是它对外国宣战,而是它战败后逐渐(而不是当初就是)成了外国吸血中国人的代理。这点阴兄同意吗?

就开始扶持满清作为他们的代理人了。

即使英军19世纪打遍天下,日本得到老外的支援,也不应该输那么惨。

甲午满清打仗的钱,也是问英国人借的:1895年1月26日,清廷向英国汇丰银行借款2865万余两,年息6.5%,20年还清。

满清户部筹不出多少钱,日本光是国内发国债筹的军费以及专门为了战争准备的经费就吊打满清了。

看甲午战争的过程,真是太魔幻了,平壤仅仅守了一天,国内天天报道歼敌XX,胜利转进,直到日军打进国内,才瞒不住了。

至于开战时机,日本倒没想到开战会那么早,他们向英国订购的两艘新舰(好像是无畏舰)还没开工。如果等着两艘船到了日本,海战都没得打了。

相比之下,满清都停止买军舰好几年了。

容闳我不熟,但是看看郭嵩焘,严复在国内的遭遇,看看满清守旧派对派留学生出门百般阻挠,派个留学生,要折腾几年能同意,才出去百来人。。。只能说这事还真没办法怪老外。

相比外因,还是内因占主要原因。毕竟满清离列强太远,列强的兵力投送能力有限。

从后来英日同盟的成立过程来看,英国的目标应该是找帮手对付俄国,满清烂泥扶不上墙,那自然是体现出战斗力的日本成为第一选择了。

后来在朝鲜,我们也是打完四次战役以后,苏联人才给的援助。

中国如果充分动员起来会爆发怎么样的力量,历史上TG的革命年代都见识过了,十六国联军也照打。

一鸦发现满清这么好欺负,自然来侵略的国家越来越多了,直到最后瓜分中国的危机。就连尼泊尔都能让满清赔款。

看看这几百个不平等条约,真感叹中国居然能衰落至此。

关税成了最有保障的税种。海关税从500多万两到他卸任,增长到3000多万两,占满清财政收入近三成。

这仅仅是靠百分之5的关税收出来的。。。

当然列强派赫德掌管海关也是因为满清财政困难,无力支付赔款。

如何评价罗伯特·赫德? - 气吞万里如虎的回答 - 知乎

https://www.zhihu.com/question/28712400/answer/510931720

这个链接讲得比较详细。

英军到当地抢掠财物、强暴妇女引发的,和满清政府的动员没有什么关系。三元里人民为的是“保家",而不是”卫国“,不是要捍卫清政府。满清可以动员的是象曾国藩这样上层汉族地主阶级。如果动员人民,人民首先起来推翻的恐怕是满清,满清在各地都有满城,只允许满族住在里面,目的是监视和镇压。我看到的资料是因此事件英国人不敢再沿途屠杀抢劫,不搞”零元购“了,因此北上才顺利了一点。

以前很喜欢看外国人写的中国历史,现在基本不看了,只是觉得有趣,可以作为细节参考,但已经不太会当作重要的参考了。只觉得这些外国人只是隔靴搔痒,无法把握主要矛盾。我说的外国人包括马克思。马克思主义史观解释中国历史,也勉强得很,非常别扭。这个”新清史“,也没什么兴趣。有些人整体评价认为中国研究西方,基本可以达到60分,而西方研究中国,恐怕30分都没有。西方主流媒体里面的中国,光怪陆离到普通中国人都觉得奇怪吧。

中国人并不是臣服于满清的血腥镇压之下,这是毫无疑问的,没有汉族地主和士大夫的投降和配合,满清也让渡部分权力给他们,否则满清根本站不住脚,甚至很多屠城的,都是投降满清的汉人军队。南明的反抗也是顽强的,但还是毁于内部问题重重。中国这样体量的国家和文明,从外部根本是搞不定的。

静待荐华兄大作,看看其中对于林邓的备战,与江浙地区的备战的比较。

如果采信兄引用的那种说法,岂不是“大清当富强”了?3000万两?笑,给你看看闻闻,然后就没了。

在这个逻辑下,也就不存在“日本掠夺东三省”了,因为大部分工业都是满洲国成立后建立的了,不是吗?反正你原来没有,株式会社贡献大大滴,笑。

5%是极低的海关税了,教科书上就写了远远低于列强,成为列强的倾销地。

大清是越赔越多。赔款靠以关税,开矿权等为抵押,借款垫付,然后列强不单单能拿赔款,还能赚利息,一鱼多吃。

比如甲午战前除了英国没人借款给满清。打完大清惨败以后要赔钱了,各国纷纷上来借钱,还能收4%以上的利息。

光是关税还远远不够,满清为了付赔款多次加征税赋厘金摊派,太平天国,义和团的兴起都和此有关。

列强扶持满清作为代理人,帮满清更有效率的抽血赔给列强。

不然满清没能力赔。。。

满清不少事是很魔幻,无法用正常思维理解。。。

至于建设东北,我写过主贴,日据时期的东北也就是个大号半成品原材料加工地,还伴随着中国人的累累白骨,基本被战争破坏殆尽了,真正建成东北工业基地那是解放东北以后的事了。

“1917年8月23日致黎锦熙信”的时候,尚未听到俄国十月革命送来的一声炮响,而24岁的主席,彼时大约并不熟悉马列主义吧。

除了曾国藩属于主席的左近“乡贤”的因素,主席少年时代得以有机会进学读书,大体也得益于以曾氏为代表的湘籍官兵携带大批财物返乡,拿出其中部分大建学堂,造福桑梓,这也是后来出现大批湖南人才活跃于近现代中国,尤其是在军政两界深刻影响中国近现代历史的原因之一。

另一个非常重要的原因,有人考证过,影响主席少年时代至深的杨昌济先生,是并奉程朱理学为正宗,极为欣赏曾国藩的:

杨昌济在1919年发表的《告学生》一文中说:“要而言之,人之立身最要一诚字。诚者,物之终始,不诚无物。人能存诚,乃是真人物,乃是真学问。诚之一字,金石所不能破,天地所不能违也。”这“诚”字是曾国藩从宋明理学那里取来,作为自己终生道德哲学的核心。曾国藩在致贺长龄的信中曾说:“窃以为天地之所以不息,国之所以立,贤人之德业之所以可大可久,皆诚为之也。故曰:诚者物之终始,不诚无物。”

我们把这两段话对比起来,显然,杨昌济说的“诚”,除了他自己阅读宋明理学的心得外,直接的是来自曾国藩的影响。

最近看了几篇文章,回顾民国时期对太平天国和曾国藩的评论。特别是北大刘浦 江先生的大作《太平天国史观的历史语境解构》最为受益。

太平天国是孙中山及辛亥革命的最初始动力。国民党自孙中山到蒋介石一直给与正面评价。对曾国藩的评价就有个变化的过程。孙中山视曾国藩等诸湘军首领为“号称学者,终不明春秋大义。”但是从1930年代开始曾国藩成为国民党眼中的文化楷模。这是与国民党所代表的有产阶级的保守本性相关的。

当国民党开始吹捧曾国藩的时候,中共认识到事情的本质,开始加力批判曾国藩,称其为双重奴才:满奴才和洋奴才。