主题:【原创】完颜亮的一生(中)二十、迁都 7:大金中都 -- 1001n

天德五年(1153年)三月,以浩大的进城式为标志,燕京历史上新的一页,终于掀开了。

第一次,它成为了一个王朝真正的首都!

就在这个月,完颜亮颁布了《迁都燕京改元诏》(此据《全辽金文》):

门下:(注:当时尚未进行三省合一的改革)

朕以天下为家,固无远迩之异;生民为子,岂有亲疏之殊。眷惟旧京,逖在东土,四方之政,不能周知;百姓之冤,艰于赴诉。……顾此析津之分,实惟舆地之中,参稽师言,肇建都邑。……

以上这段,基本上算是重复了从前的那份《议迁都燕京诏》中的观点。要是从发布的时间来看,这一段全是Blah blah blah……盖都盖了,搬都搬了,还回顾什么理由啊……

而把这些该说的、面儿上的话说完了以后,很快就亮出了诏书的核心内容。不太长,一共是连续的五句话:

今来是都,寰宇同庆。因此斟酌,特有处分:

除不肆赦外,可改天德五年为贞元元年。

燕本列国之名,今为京师,不当以为称号,燕京可为中都。

仍改永安析津府为大兴府。

上京、东京、西京依旧外,汴京为南京,中京为北京。

……

后面的套话,咱们就不摘录了;而仅仅是上面这几句貌不惊人的文字,正是无声处的惊雷——年号改了!燕京的名字改了!大辽的五京制还没正式使用,直接就被完颜亮给改成六京制了!

在这里要提一句,虽然已经变成了六京,但在“上京地位未定论”的影响下,上京并未被当作陪都。从法理上讲,现在大金实行的是“双首都制”,貌似可以互相备份——可惜,事实不仅已经、而且还将继续蹂躏这个想法……

在大金的中都还是大辽的燕京时,所在的“府”,被称为析津府。如今,在完颜亮对“宏业大兴”的热切期盼下,它也被改名为“大兴府”了——而“析津”两个字也没浪费,被降格为大兴府下面的一个县的县名。下面,就是当时的大兴府所辖的十个县;我们可以很直观地感觉到,它比今天的北京市的范围,那可是大多了:

析津县(今北京市大兴区)

宛平县(今北京市丰台区宛平城地区)

安次县(今河北省廊坊市安次区)

漷阴县(今北京市通州区)

永清县(今河北省永清县)

宝坻县(今天津市宝坻区)

香河县(今河北省香河县)

昌平县(今北京市昌平区)

武清县(今天津市武清区)

良乡县(今北京市房山区良乡镇)

除去这十个县以外,大兴府还直辖一个广阳镇(今北京市丰台区)。

然后在迁都的第二年,也就是贞元二年(1154年),这个降格以求的析津县,再次被改名为大兴县。

——历史的千年烟云转眼即逝,落灰的史册也少有人翻动。可是当我们想到今天的北京市大兴区(原北京市大兴县)的时候,又如何能没有一些感触呢?这个距北京市最近的“远郊区县”,名字可正是完颜亮给取的啊!

迁都这件大事终于尘埃落定,按《迁都燕京改元诏》的说法,那叫一个“寰宇同庆”;而为了“上下协衷,恪恭乃事”——说白了就是上下同心、踏踏实实地做好各自该做好的事——也免不了要“激励”一番;在诏书中,就专门给每位官员发送了一个特大号胡萝卜:

故特推恩以示激励,可应内外大小职官,并与覃迁一官。

换成今天的说法,那就是“普调一级”——而且还不是工资普调,而是级别普调!

回想起来,这种能令所有干部奔走相告的超级好消息,还真是少见的很——当然,再少也还是有的。几年前,当山城重庆通过种种艰苦努力,终于脱离四川成功“独立”、从而由“副省级城市”一步跃进为“直辖市”时,类似的喜气洋洋的情况也发生了——所有官员,人人有份地升了一级(或者叫半级)……

扯得够远了,还是继续说迁都吧,呵呵。

历经了君臣的推手博弈,也历经了两年的艰苦修筑,全新的大金首都——中都,终于出现在了世人的面前。而这座至少占地十六平方公里以上的全新城市,也成为了一个堪称经典的中国古代城市建筑标本。

能称为“标本”?那么,它的特征在哪里?

俩字就够了——“过渡”。

中国古代城市的建筑风格,一直在不断地演变。及至大唐时代,以城市规划超级整齐而闻名青史的长安(西安),就把“坊市”的概念做到了极完善的水准。

所谓“坊市”,就是由“坊”或叫“里坊”为单元构成的城市;而“坊”、“里”的名字,则沿袭自大隋时代。简单说,就是画上N多条等距的横线及竖线,象井字格一般把城市进行大致均匀的分割。然后,每个格子就是一坊,坊与坊之间则是街道。

坊这个东西,不仅从GoogleEarth上看上去极为美观——可惜那时候没有——而且,确实极大地方便了城市管理工作。比如在唐朝,对长安进行宵禁就很方便:到了点儿,各坊就把大门一关,所有居民就只有乖乖地回到格子里;空荡荡的大街上一个人没有——还有什么样的管理,能比这个更方便呢?

及至大宋,汴京也承袭了这个坊市的路数。好处明摆着:又整齐又好管,何乐不为呢?当然,汴京要比长安整体感觉更加豪华,也是题中应有之义了。那么按这个思路,中国今后的都城们,也不用再改动什么了,照这个来就行了嘛……至于坊中的居民会不会有一种坐监狱的感觉,城市的设计者大概不会太去理会吧。

而到了如今完颜亮时代的中都,情况突然发生了重大的转折。过去清一色规整的坊,现在开始被“挖墙角”、“搀沙子”、“甩石头”了——混杂了“市”的概念以后,已经把“坊市”二字倒过来、改叫“市坊”型布局的新型都城,如今开始冒头了!

如前文所述,中都是由大辽时代的燕京扩建而来;我们也提到,这个“扩”,是朝着四个方向同时展开的。也许有细心的兄弟发现,为什么只有北面被扩展了100米,而其它三个方向都扩展了1500米呢?

答案很简单:因为北部,正是旧燕京的“老城区”;这里居民太多,拆起来代价也太大,造价高不说,也耽误工期啊。

就这样,本着节约高效、可行易做的原则,扩建时老城区没有做大的改动,仅仅向北继续扩展了100米。而在剩下的三个方向,本来就是燕京的郊区,“一张白纸,好画最新最美的图画”的结果就是:没有坊墙的、开放式的“坊巷”出现了!

不要小看这缺少了“坊墙”的作品,它在城市格局演化史上,实际上是一个很强烈的变革信号——也正因此,中都成为中国古代城市中,率先跳出“坊市”格局的大城市。

我们不说全新的“市坊”式布局在“保障人权”方面的作用,就是对于发展经济来讲,那也是相当大的改革啊——不妨想象一下,在一个完全由差不多大的正方形们连接而成的城市里,如何才能打造出真正的、商贾云集的“商业街”,从而更加强力刺激地城市本身的高速发展呢?在坊市中,街道可是基本上差不多宽、或者说差不多窄的啊……

由于保留了燕京的老城区,中都并没有成为一个彻底的“无坊市”,它还拥有着不到62个坊(有些是后世金帝修建的)。

但是令人称奇的是:中都的草图,毕竟是照着汴京画的。汴京是个典型的坊市,而到了中都就被改成市坊——无论怎么看,我们都应该承认:大金的学习能力实在是强,而创新能力也绝对不弱啊。

很多时候,我们一提到大金,往往就容易过多地想到它积极汉化的一面,却有些忽视了在汉化过程中,它所拥有的主动扬弃精神。学好的,摒弃坏的;学先进的,摒弃落后的——所谓“要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,鲁迅先生的这句著名教诲,合着早就被大金运用的炉火纯青了啊……

而中都所起的“过渡”作用,就很明显地体现在了对后世王朝都城风格的影响上。从此以后,坊市格局也就从此逐步退出了主导地位,渐渐消亡了。

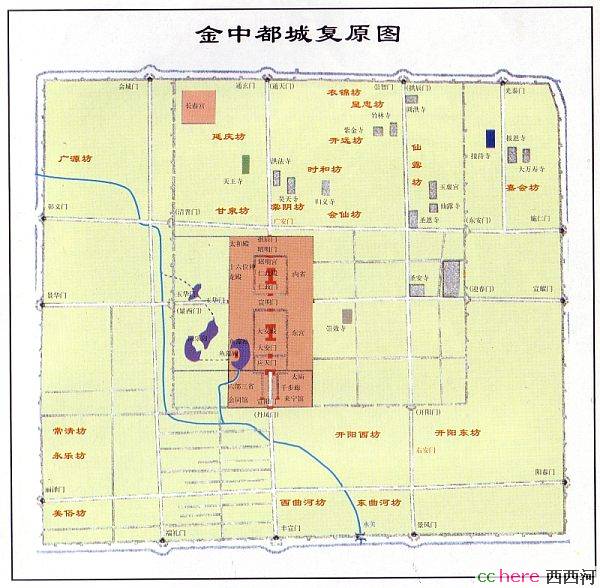

下面,就让我们来看看这座中都吧;下面这张图,扫自北京辽金城垣博物馆所编《金中都水关遗址考览》一书。

图中,那条从西北流向正南的小河,就是莲花河。顾名思义,它正连接着中都的水源——莲花池。当年,莲花池可是有泉水喷涌的;也如前文所讲,差一点点就给填平了。

值得提一句的是,莲花池这个地名,可是跟乍看起来“最可能有点儿什么关系”的佛教没什么关系——大家还记得迁都之初,完颜亮和梁珫的那段对话么?当时完颜亮问他,为什么自己种的二百株莲花都死掉了,梁珫的回答是上京不适合种莲花。

——现在,既然已经到了适合栽种莲花的地方,完颜亮还就真在这儿种上了!

而这片被种上了莲花的水面,自此便得名莲花池——当然,它又是一处能让你行走在今天的北京时,能够想起完颜亮的地方来……

岁月荏苒,与N多古城的命运类似,大金中都也没能保留下它当年的盛况。

由于所依赖的莲花池水源的日益窘迫,中都再也不象以前那样吸引新的征服者了。一声令下,大元的士兵们就纵火点燃了中都,而这把冲天大火,整整烧了一个月。之后,这一带又历经种种磨难,在今天,我们已经很不容易在北京找到与金中都有关的遗迹了。

不说容易被焚毁的宫殿、建筑,就连当年周长达到十几公里的中都城墙,如今也是难觅踪影了。史载,被夯得极为坚实的中都城墙,是以一种让今天的我们难以想象的方式收集土石的:

人置一筐,左右手排立定,自涿州至燕传递,空筐出,实筐入,人止土一畚,不日成之。

这就是说,当年征发的部分民夫和军匠,就是以这种“列队人墙 + 手递手”的方式,把造城墙需要的土石,从今天河北保定的涿州市,一人一下地顺次传到大约六十公里外的中都!

而这些在上个世纪五十年代还能看见的、曾经高达三层楼的、厚度足有二十米的金代中都城墙,最终,还是随着北京的城市建设而迅速地消亡了。在今天,我们已经看不到完整的遗迹了,放眼全北京,也只在建设相对不那么剧烈的丰台区,留下了三处跟小土包一样的残址。

无论是其中的高楼村,还是凤凰嘴村或者万泉寺村,都只残存着土夯的城墙残垣。虽然这三处地方都已经树起了“北京市文物保护单位”的石碑,但是,在新砌起的石质护墙内的它们,仍然是那么触目惊心的凄凉。

这是文物保护的石碑

万泉寺村保存的中都城墙的残迹

注意,石质护墙不是,上面的土堆才是

1958年大拆城墙的时候,家住高楼村的马大妈一家恰好要盖个小猪圈,觉得留下一小段带拐弯的城墙残体,也就省得再起两面墙,于是跟拆墙工人商量之后,留下了这一小段。就这样,在猪圈的庇佑下,一处今天的市级文物保护单位被留了下来:

这就是高楼村的中都城墙遗址,猪圈的形状还依稀可辨

上一节中,我们曾经提到过南城墙的水关遗址的发现历程;如上文所说,水关是水进入城墙的通道,实际上也是水道和城墙的交叉点。再看一下这张照片吧:

请注意和水道垂直交叉的城墙残迹

从图中我们不难看出,相对于图片上方马路上的小小行人,中都的城墙,又曾经是何等雄厚啊!

都不存在了。

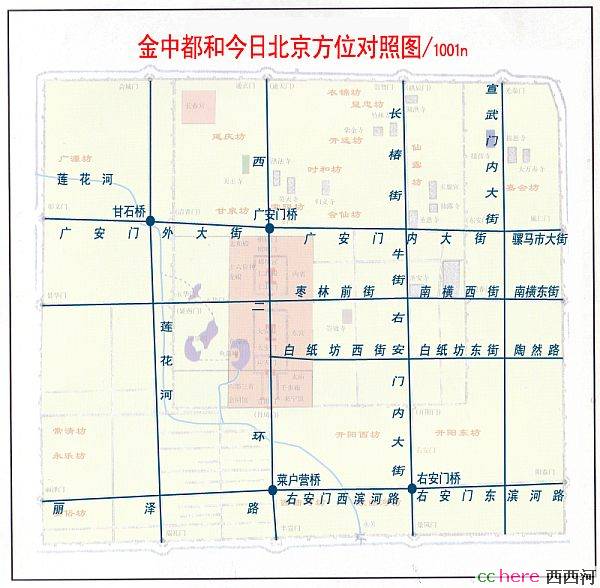

做这张图时,本意是为了方便以后有兴趣去探询一下金中都的兄弟们。可是现在看来,那些冷冰冰地压在中都身上的现代线条,或许已经再形象不过地昭示出了有中国特色的“建设与保护”之间的两难困境吧。

的确,当你漫步在图中已经黯淡下去的中都地域时,只要细心,肯定还会找见一些金代的建筑,或与金相关的事物和标记。但是给你印象更深刻的,恐怕却是别的景观——只要一抬眼,迎面而见的,正是那条笔直纵贯中都宫城、天天车流不断却又天天堵车的西二环主干道。

一条宽敞的,大金中都的墓碑。

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

这一节有点点闷啊。。。。。![]()

北宋东京汴梁也是从原有州府的基础上扩建而来,成为都城后,先后扩建了两次,但是外城皇城和宫城的形状一直不太规则,坊墙的体系一开始就不严格,市也不再局限几个地方,而是满城开花,所以北宋城市商业十分发达。考虑时间先后,破墙开市首创应该是东京汴梁,不过金的学习能力的确很强。

只不够,走得确实还不够远![]()

破墙开市、开放式的街巷布局的确是汴京的一大特色,再辅以取消了大唐的宵禁等不良政策,使得汴京发展得极为繁华。但是,它仍然还不能算“市坊”;而在整座城市设计之初,就有意识地以“市”而不是以“坊”来作为规划主轴,中都的确堪称开风气之先——相形之下,采用“厢坊制”而不是“市坊制”的汴京,新城、旧城内总共压着17厢134个坊,包袱不可谓不重;而它的整体城市规划变革,也只能是局部地、修补性质地进行着。实际上,到了文中所说营建中都的时候,曾被大宋全力建设的汴京已有了将近200年的历史,后来出现的市、坊杂陈现象(而坊也不再是当年的“坊”),应该被认为是逐渐变革的结果。

而我们说中都的特色是“过渡”,就是指它在初始设计时,已经开始有意识地进行市坊式规划了。在中国古代城市的规划演化史上,中都确实应该占有一席之地啊:)

花之:)

中都是第一个有意识的在规划中做到这一点的,1001n是学什么的,这个估计很多学过建筑规划史的人也不知道,包括我在内

如果可以的话,俺当一回责任编辑,帮你做成电子书,不知道可以吗?