主题:【半原创】 诗与画 -- 山远空寒

常听人说诗画相通,到底它们怎么相通,为何相通,一直懵懵懂懂。这是我整理的笔记,算是分享。但请不要转贴,谢谢。

西方强调诗与画艺术形式的区分;这与西方重视理论分析,强调逻辑的哲学思想密不可分;西方发展的是叙事诗、故事画;充分认识诗歌与绘画艺术的不同。(这并不是说中国古代没有故事画,叙事诗,古代绘画也是写实后来逐渐发展到写意,叙事诗也曾昙花一现。少数民族也有史诗,叙事诗,这里谈论的是中原文化为主线的中国诗画)

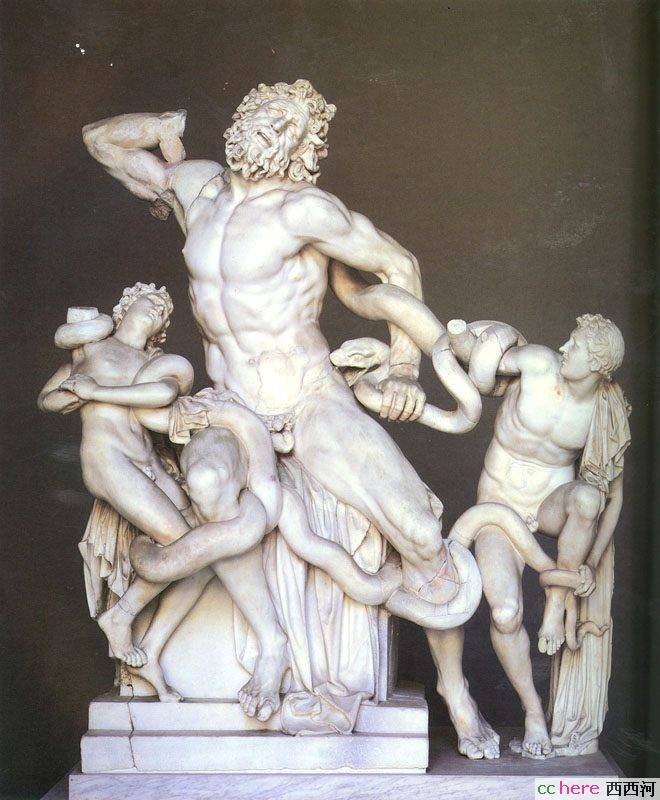

拉奥孔雕塑(莱辛正是比较并发现了拉奥孔雕塑与同题诗歌的不同,所以为其书起名为拉奥孔。)

而中国的绘画理论则主要强调这两种艺术形式的相同点。莱辛的《拉奥孔》中提到绘画艺术是空间的,而诗歌艺术是时间性的。“莱辛说,从媒介看,绘画用颜色和线条,它们在空间上是并列的;诗用语言,它在时间上是先后承续的。从题材看,画适宜描绘在空间并列的静止的物体,诗适宜描写在时间中承续的动作。从欣赏者的感官看,画通过视觉感受,视觉适宜把并列的事务摄入眼帘;诗通过听觉感受,听觉适宜感受动作的叙述。莱辛的结论是:诗适宜叙述动作,画适宜描绘物体。”(二引,凌继尧,2003,p104)

时间艺术 空间艺术 空间时间艺术

再现艺术 文学 绘画、雕塑 戏剧、影视

表现艺术 音乐 建筑、艺术设计 舞蹈

(凌继尧,2003,P210)

“莱辛并不否认绘画和雕刻在一定程度上也能表现动作,但是要选择某种“有效时刻”,例如定点前的时刻,从而让欣赏者有充分想象的余地。拉奥孔雕像正是采用了这个手法。同样,莱辛也不否认诗在一定程度上也可以描绘物体,但是诗描绘物体时应该化静为动。”(凌继尧,2003,p104)

(同时老师建议找《拉奥孔》来看一看。钱钟书与朱光潜都谈到这本书。)

在中国第一个明确提出诗画相通的是苏东坡,出自

苏轼评王维:“味摩诘之诗,诗中有画。观摩诘之画,画中有诗。”(《书摩诘蓝田烟雨图》)

再如:“少陵翰墨无形画,韩干丹青不语诗”(《韩干马》)

而王维则自称:当世妙词客,前身应画师。

(本文所引用的诗多出自钱钟书的《七缀集》里,二引)

张彦远说他曾见过王维的山水画分工笔和粗放两类,并对王维的首创“破墨”技法赞叹不已(贾涛,2005)

更重要的相关证据是苏轼在《书鄢陵王主簿所画折枝二首》中写道:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。诗画本一律,天工与清新。边鸾雀写生,赵昌花传神。何如此两幅,疏淡含精匀。谁言一点红,解寄无边春”。

请注意:苏居士在此讲的“诗画本一律,天工与清新。”得往宗白华先生对中国绘画的理解靠拢:

“中国绘画里所表现的最深处心灵究竟是什么?答曰,它既不是以世界为有限的圆满的现实而崇拜彷徨,也不是向一无尽的世界作无尽的追求,烦闷的苦恼,彷徨的不安。它所表现的精神是一种‘深沉静默地与这无限的自然,无限的太空浑然融化,体合为一’。它所启示的境界是静的,因为顺着自然法则运行的宇宙是虽动而境的,与自然精神合一的人生也是虽动而静的。它所描绘的对象,山川、人物、花鸟、虫鱼,都充满着生命的动——气韵生动。但因为自然是顺法则的(老、庄所谓道),画家是默契自然的,所以画幅中潜存着一层深深的静寂。就是尺幅里的花鸟、虫鱼,也都像是沉落遗忘于宇宙悠缈的太空中,意境旷邈幽深。”(宗白华全集,第二卷,P44)(二引自凌继尧,2003,P95)

再看中国古诗,基本上都是抒情诗,借景(物)抒情,有亲情,爱情,友情,悲情,怡情等。试举一例:

贺双卿 惜黄花慢 。孤雁

碧尽遥天,但暮霞散绮,碎剪红鲜。

听时愁近,望时怕远;孤鸿一个去向谁边?

素霜已冷芦花渚,便休倩、鸥鹭相怜。

暗自眠,凤凰纵好,宁是姻缘。

凄凉劝你无言。

趁一沙半水,且度流年。

稻梁初尽,网罗正苦;梦魂易警,几处寒烟?

断肠可似婵娟意,寸心里、多少缠绵!

夜未闲,倦飞误宿平田。

想要抒发如此愁苦的心情非诗莫属,叶燮在《赤霞楼诗集序》里有清楚的说明:“吾又以谓尽天地万事万物之情状者,又莫如诗。”

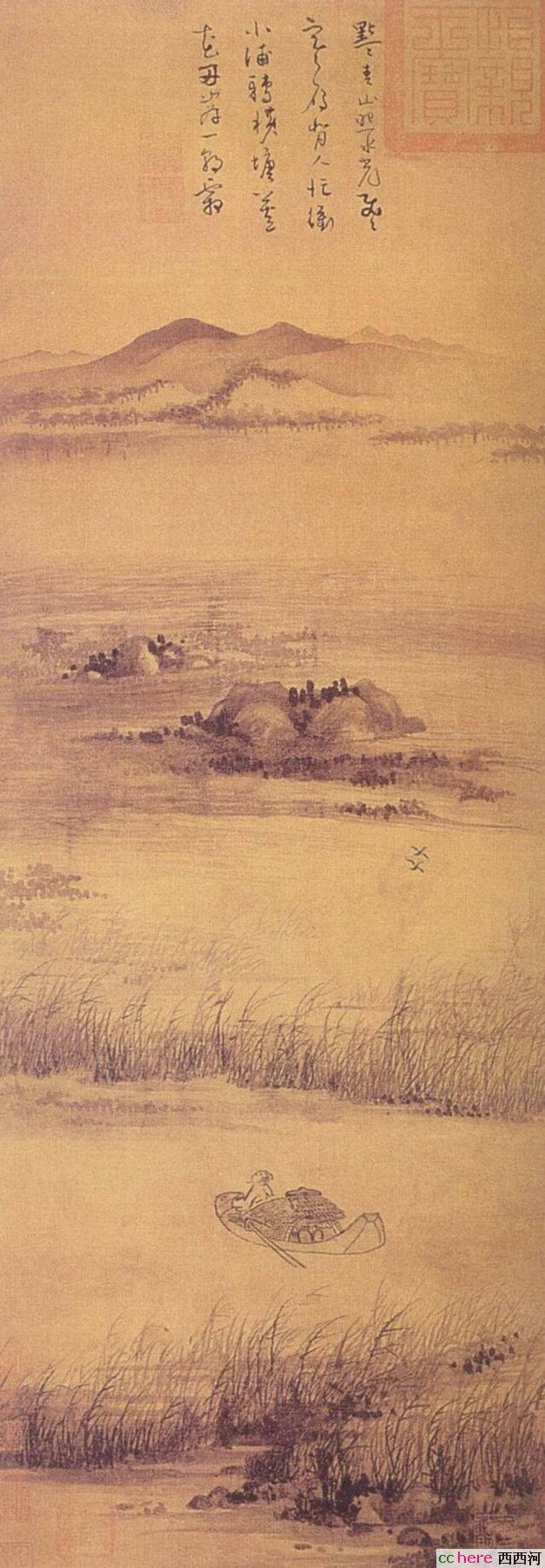

找幅画配合下《芦花寒雁图》(可到故宫博物馆网站细细欣赏)

接着老师逐条讲解了古人对诗画相通的一些见解。

孔武仲评苏轼的画

“文者,无形之画;画者,有形之文。二者异迹而同趣。”(《东坡居士画怪石赋》)

苏居士的《枯木竹石图》

老师给大家找来苏轼的怪石赋,后面还多次用这幅画来例证诗画与书画相通。老师说这画的水准也一般。下来接着举一些人的话来说明诗画相通。

张舜民:

“诗是无形画,画是有形诗。”(《跋百之诗画》)

黄庭坚:

“李侯有句不肯吐,淡墨写出无声诗。”(《次韵子瞻子由题〈憩寂图〉》之一)

郭思:

“前人言‘诗是无形画,画是有形诗’。哲人多谈此言,吾人所师。”(《林泉高致》)

钱鍪(mou 二声):

“终朝诵公有声画,却来看此无声诗。”(《次袁尚书巫山十二峰二十五韵》)

邵梅臣:

“诗格画品,一也。”(《画耕偶录》)

李贽:

“杜子美云:‘花远重重树,云轻处处山。’此诗中画也,可以作画本矣。唐人画《桃源图》,舒元舆为之记云:‘烟岚草木,如带香气。熟视详玩,自觉骨戛青玉,身入镜中。’此画中诗也,绝艺入神矣。”(《诗画》)

叶燮:

“昔人评王维之画,曰‘画中有诗’;又评王维之诗,曰‘诗中有画’。由是言之,则画与诗初无二道。然吾以为何不云‘摩诘之诗即画,摩诘之画即诗’,又何必论其中之有无哉。故画者,天地无声之诗;诗者,天地无色之画。”(《赤霞楼诗集序》)

土鳖扛铁牛

注释:

贾涛, 2005,《中国画论纲》,文化艺术出版设,2005年4月第一版。

凌继尧,2003,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月第一版。

钱钟书,2002,《七缀集》,生活,读数,新知三联书店,2002年6月第一版.

另外,文中引用的大段《美学十五讲》的内容是俺加的,一来可以更深入的理解,二来增加点内容, 好把两堂课的内容

拖成一学期。

关于拉奥孔,故事我就不说了。

说一下雕塑和诗歌。雕塑就是楼主贴的图。注意拉奥孔的嘴,雕塑里微微张开的,有一种沉静的美感,但是诗歌里是“狂吼“,这就是雕塑和诗歌在拉奥孔一例上的主要区别。有人认为,如果雕塑把嘴张得大大的就失去美感了。莱辛认为正是诗歌和雕塑作为艺术形式的不同决定了在表现相同素材时不同的表现形式。但是艺术又是很复杂的,比如后来罗丹就创作出狂吼扭曲的人物,那也被评价很高的。

苍苍竹林寺 沓沓钟声晚 荷笠戴斜阳 青山独归远

而是在塑造拉奥孔的时代,艺术追求的是宁静和典雅,所以嘴只能张到适度大。

而到了罗丹的时代,艺术追求的是深入灵魂的真实,这时的狂吼,只能比真人更声嘶力竭而不能减弱。

古人把画作为诗的说明图,这样一来,任何画面都可以找到合适的诗来配。如果找不到,那就做一首,然后写在空白处,OK了。这就叫“诗画相通”。

所以,一旦绘画从“说明图”的地位独立出来,诗和画必然分家。

这是被美术史的发展证明了的。

以中国古诗为例讨论了诗歌化静为动的三种手法,

一、 是借动作暗示静态。

二、 是借所产生的效果来暗示物体美。

三、 是化美为媚。

(朱光潜全集第三卷,二引自凌继尧,《美学十五讲》详见主贴)

多谢回复,之前并未读过此诗。山水诗自谢始,在唐朝到达一个巅峰。

在网上找到赏析,字略有不同,需查。

http://www.sdjxz.cn/shiwenjianshang/tangshijianshang/200712/1279.html

用叶燮的话讲:诗者,情也,情附形则显。(《赤霞楼诗集序》)

你引述的理解也不错的。不过我觉得对这首诗的特点强调得不够。

惊喜:所有在本帖先送花者得【通宝】一枚

恭喜:你意外获得【西西河通宝】一枚

谢谢:作者意外获得【西西河通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

老师逐条讲到这里,说:“那么中国古代有没有认识到诗画的不同呢?下面看一些例子。”这些例子中, 强调诗画的不同。

吴龙翰:

“画难画之景,以诗凑成。吟难吟之诗,以画补足。”(《野趣有声画序》)

话里有对古代诗,画合流趋势的解释,也算是题画诗的由来。

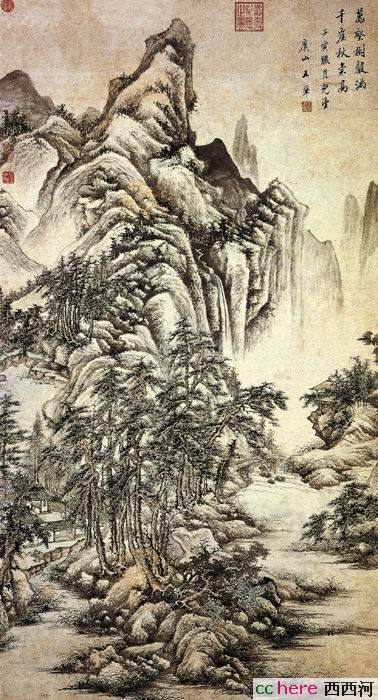

《雨洗山根图》 髡(kun一声)残

画的是雨后的山川。有题画诗:

雨洗山根白,净如寒夜川。

纳纳清雾中,群峰立我前。

石撑青翠色,高处侵扉烟。

独有清溪外,渔人得已先。

翳翳幽禽鸟,铿铿闻落泉。

巧朴不自陈,一色藏其巅。

欲托苍松根,长此对云眼。

接着讲解古人的论述

沈宗骞:

“画与诗,皆士人陶写性情之事。故凡可以入诗者,均可以入画。”(《芥舟学画编》卷二)

这个人说诗可以入画,下面马上有人反驳。

徐凝:

“一水寂寥青霭合,两崖崔崒白云残。画人心到啼猿破,欲作三声出树难。”(《观钓台画图》)

陈著:

“梅之至难状者,莫如‘疏影’,而于‘暗香’来往,尤难也。岂直难而已,竟不可!逋仙得于心,

手不能状,乃形之言。”(《代跋汪文卿梅画词》)

董其昌:

“‘水作罗浮磬,山鸣于阗钟。’此太白诗,何必右丞诗中画也。画中欲收钟磬不可得!”另据程正揆转述:“‘洞庭湖西秋月辉,潇湘江北早鸿飞。’华亭爱诵此语,曰:‘说得出,画不就。’”(《题画》)

老师顺便说,董其昌人品差。(或许是唯一的人品差,画又好的。)

董其昌 《高逸图》自题:

烟岚屈曲( )交加,新作茆堂窄也佳,

手种松杉皆老大,经年不踏县门街。

高逸图赠蒋道枢丈。丁卯三月。董其昌。道枢载松醪一斛,与余同泛荆溪,舟中写此纪兴。玄宰又题。”

张岱:

“如李青莲《静夜思》诗:‘举头望明月,低头思故乡。’‘思故乡’有何可画?王摩诘《山路》诗,‘蓝田白石出,玉川红叶稀’,尚可入画,‘山路原无雨,空翠湿人衣’,则如何入画?又《香积寺》诗:‘泉声咽危石,日色冷青松。’‘泉声’、‘危石’、‘日色’、‘青松’皆可描摹,而‘咽’字、‘冷’字,决难画出。”(《与包严介》)

沈括:

“《国史补》言:‘客有以《按乐图》示王维。维曰:此《霓裳》第三叠第一拍也。客未然,引工按曲,乃信。’此好奇者为之。凡画奏乐,止能画一声。不过金石管弦,同用一字耳。何曲无此声,岂独《霓裳》第三叠第一拍也?”(《梦溪笔谈》卷十七“书画”)

这是沈括考证古人作伪。

而底下叶燮这段则总结的比较好,下节课里还会引到。

叶燮:

“吾尝谓凡艺之类多端,而能尽天地万事万物之情状者,莫如画。彼其山水云霞, 林木鸟兽,城郭宫室,以及人士男女,老少妍媸,器具服玩,甚至状貌之忧离欢乐,凡遇于目,感于心,传之于手而为象,惟画则然,大可笼万有,小可析毫末,而为有形者所不能遁。吾又以谓尽天地万事万物之情状者,又莫如诗。彼其山水云霞,人士男女,忧离欢乐等类而外,更有雷鸣风动,鸟啼虫吟,歌哭言笑,凡触于目,入于耳,会于心,言之于口而为言,唯诗则然,其笼万有,析毫末,而为有情者所不能遁。乃知画者,形也,形依情则深。诗者,情也,情附形则显。(《赤霞楼诗集序》)

接下来,总结:

画是直接艺术,用画笔来表现;诗是间接艺术,用特定形式的语言来表现。而后者的表现力要超越前者。

老师还强调说:“古人认识到的诗画相通是在充分认识到它们的不同的基础上的!”这与中国传统上的:不重视理论分析、强调统一性、重整体、综合的(民族性格相关,我加的)。

下面讲诗画相通的基础,这些明年再补上。

中国艺术总体来说倾向抒情,写意。诗经常写景,描述空间;画在宋以后多画自然、山水,而线条的表现也在中国古代得到充分的发挥。西方艺术倾向模仿,发展叙事诗,绘画雕塑也多描写事件。中国古代的创作,在一定程度上消解了时间与空间的对立,把时间意识融入诗画。用宗白华说:用心灵的眼统筹全景。(这句没记清楚,需要再查)

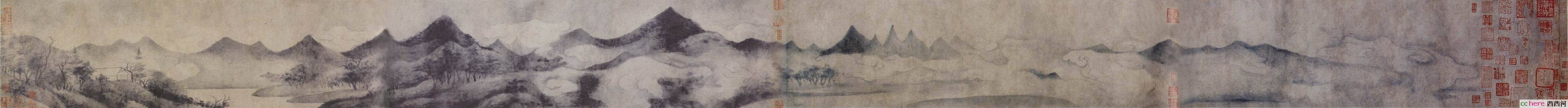

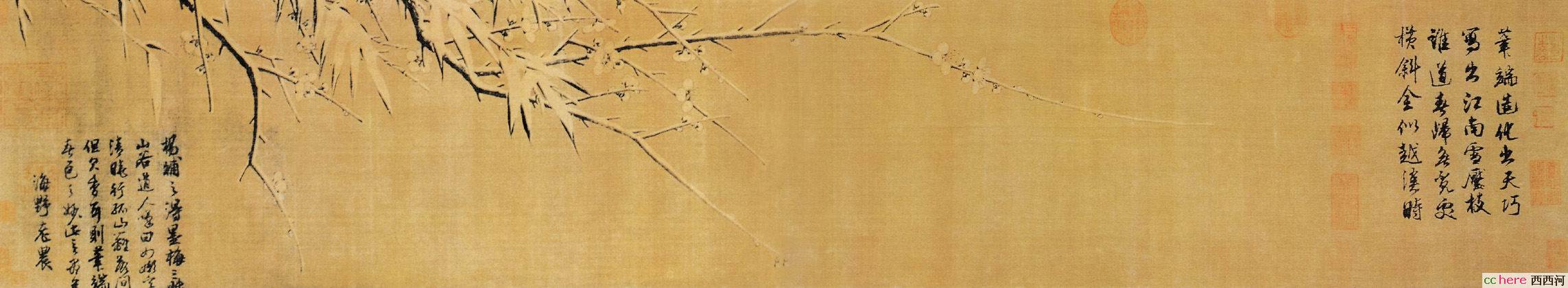

这里老师顺便讲了平时怎么欣赏中国画,纵向画幅,通常由上到下,视觉移动,由远到近。横幅则一节节看,(画的由右到左?),欣赏的时间比较长。打开一节,看一节,然后再将看过的卷起来再打开新的。放一幅长卷,不过不算清楚,有九米多长。

明 吴伟《长江万里图》

另外,中国古代的诗歌与绘画,在创作中存在着一定程度的相互诱发,古时候有因诗作画比如米友仁的《潇湘奇观图》,他喜欢陶弘景的《诏问山中何所有,赋诗以答》:山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持寄君。

唐朝就有因画作诗。宋代考试,画院取士,以诗出题。下来引用石涛《画语录》,孔衍栻《画决》等

接着讲到题画诗,中国古代的诗歌与绘画,在形式上实现了直接的结合。有人说最早六朝就有,好像是王士祯考证的。杜甫有题画诗,不过是画外题诗。李后主也有题画诗,不过那是在别人的画上题诗(见郭若虚的《图画见闻志》),题的是《渔父辞》。画家本人在画上题,目前可见的是北宋以后。宋徽宗的《芙蓉锦鸡图》,老师又说:不过,宋徽宗的字比较好模仿,所以是不是本人题的,也可存疑。

总结:

诗画相通表现在:

时间性的诗力图表现空间性的画;古代诗歌的发展没有发展叙事而是抒情,主要是借景抒情,而景是空间的;空间性的画力图表现时间性的诗。

土鳖扛铁牛

《京郊送远图》 明 沈周

本篇老师讲的非常精彩,不好修改隐藏,望老师原谅。并希望大家只是自己学习,当作娱乐,不要用来发表或转贴,谢谢!

接着上一篇

中国古代的艺术创作实践中,诗画艺术祈求弥合时空艺术之间的差异;绘画是空间性的,线条的运用让读者感到时间性的因素融入到空间性的画里。诗歌是时间性的,时间性的诗要着力去描述空间性的画。

诗歌与绘画在作品层面直接的结合,在作品形式上。主要体现就是诗歌进入绘画作品中。绘画进入诗歌后面会讲到。诗歌进入绘画最初是在构图中直接加入诗歌。最早在画上题诗,现在能看到的,题在画上,最早的见于李后主的两首渔歌子,《春江钓叟图》。古代有人见到过,现在见不到原作。

题画诗从宋代的文人画发达以后才发展起来的,一代一代的弘扬,直到元明清,近代,当代都有传统的。画家在画上题诗是要求很高的事,题哪里,用什么字体,题什么都很有讲究。题诗要和整个画作的艺术构图要相统一,什么地方不能题,什么地方题,这个问题与另外一个问题相融合的,书法与绘画。后面再详细讲。距离保留多远,用什么样的字体,要与画幅要在形式上配合得当,内容上也要配合得当。

接下来逐条讲解古人见解

方熏 《山静居论画》

高情逸思,画之不足,题以发之,后世乃为滥觞。

在这里,方熏提出诗与画不仅要求形式上结合,内涵也要结合。绘画作品要表达高清逸思,画作本身表达还不够充分,通过题诗使画作的高情意思得到深化,强化。

下面看两个例子

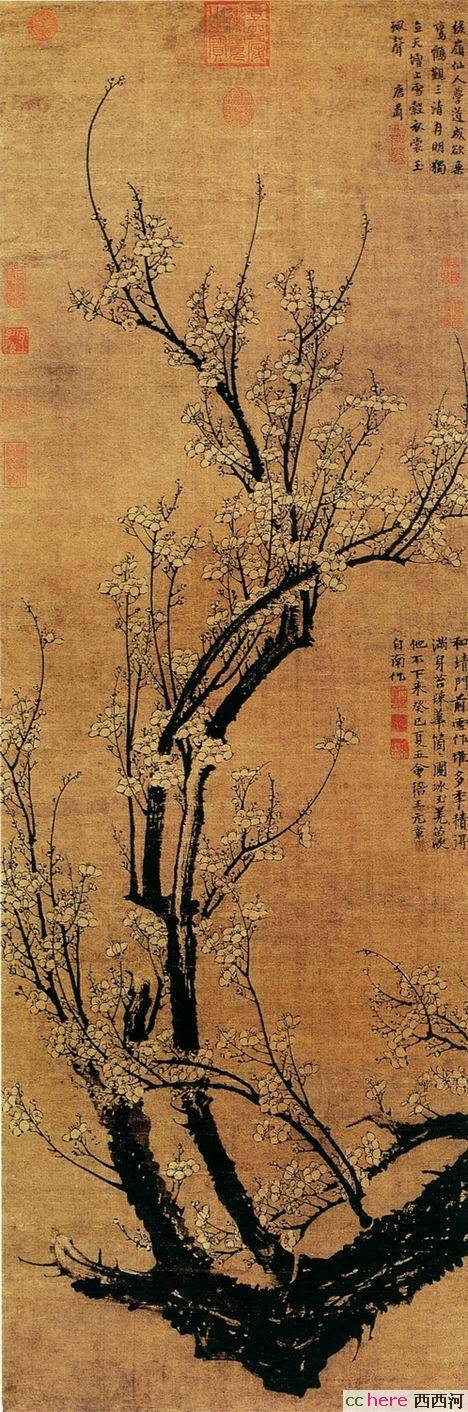

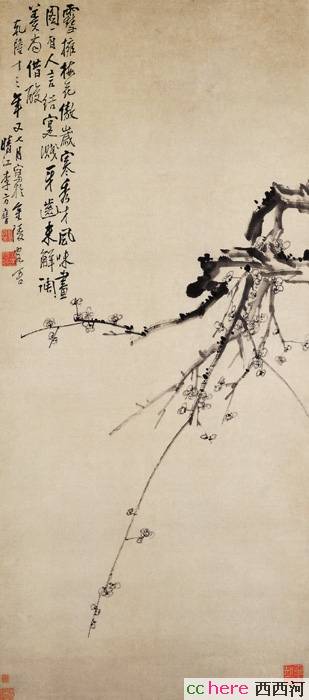

王冕题墨梅图非常有名。

借月色溶溶的图

吾家洗砚池头树,

各个花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,

只留清气满乾坤。

他突出的是墨梅,在墨梅上来着力。这幅画,画的一只梅花,构图是横向取视,梅的枝干的形态,曲线柔里带钢,处理的比较好,四周点缀的梅花,墨有深有浅,表现了梅花的颜色的变化。王冕的墨梅通常以繁密取胜,这幅则以简洁见长,只取一枝,梅香便扑面而来。

再来一幅王冕的《南枝早春图》,可去台北故宫博物馆网站细看。

这样的艺术构成使得诗与画从形式上直接结合。诗与画最初对立,在艺术实践中又逐渐统一起来。上面这些作品为我们提供了实例,从几个层次都为我们理解画论里面强调的诗画相通提供了支持。

中国与西方有不一样的绘画道路。欧洲传统艺术中,绘画与雕塑关系最密切。文艺复兴时期,米开朗基罗的天顶画,画作中画的人的质感特别强,这与他本身是雕塑大师有关系。他对人的“立体”(没听清楚是不是这个词)的把握非常成熟,这种画家兼雕塑家在中国古代非常罕见,画论里提到的,大概有那么两三位,而且都不是特别有名的大家。中国古代绘画一直与雕塑有界限,雕塑一直都是民间的,工匠的,看起来要劳力的,(当然真正的雕塑也要劳心),需要体力。绘画逐渐从工匠向艺术过度,在这个过程中它与文人建立了一点关系。古代的文人比较轻视体力劳动,多不屑去从事。绘画在中国古代与书法关系密切。书法就是写字,文人会写字。绘画从晋代开始就有重要的文人介入,象顾恺之。唐代,王维,既是诗人又是画家。北宋,文人画崛起,左右了元明清的绘画发展道路。文人画的兴起有几个标志。

顾恺之的画 《洛神赋》 宋摹本

宋 扬无咎 《雪梅图》

他创造了两种画梅方法:烘托法和圈花法。此图所绘雪梅,兼用烘托法和圈花法。这幅算文人画。

文人画兴起的标志

一. 画家的身份,画家的文人化。画家不再是工匠,而是文化人,诗人。

二. 山水画成为画坛主流。在宋代画坛的主流是人物画,山水画一点一点的发展,到北宋以后就超过人物,花鸟画。

三. 写意倾向加强。不再强调对对象非常精细的把握,而把这种写意的成分逐渐的融入到绘画中。

文人画兴起对中国后来绘画艺术的影响至关重要,文人画强调简练,朴拙,平淡,天真,重神轻形,最突出一点,作为绘画艺术要向诗靠陇。从诗借鉴,要引诗入画,不仅引诗作直接入画,而是要引诗情,诗意,诗趣,诗境来入画。而引诗入画,带来一个重要成果,使整个绘画艺术品位的提升。强调诗画相通,这种见解实际上就是文人画发展的一种体现。有了这样绘画理论的出场。也就理解了前面谈的为什么中国古代会强调诗画相通,没有象西方强调诗画对立,诗画差别的理论主张。

诗画相通的理论主张的要义何在?(此段省略,一年后贴出)

下面,再来看叶燮的《赤霞楼诗集序》

叶燮:

“吾尝谓凡艺之类多端,而能尽天地万事万物之情状者,莫如画。彼其山水云霞, 林木鸟兽,城郭宫室,以及人士男女,老少妍媸,器具服玩,甚至状貌之忧离欢乐,凡遇于目,感于心,传之于手而为象,惟画则然,大可笼万有,小可析毫末,而为有形者所不能遁。吾又以谓尽天地万事万物之情状者,又莫如诗。彼其山水云霞,人士男女,忧离欢乐等类而外,更有雷鸣风动,鸟啼虫吟,歌哭言笑,凡触于目,入于耳,会于心,言之于口而为言,唯诗则然,其笼万有,析毫末,而为有情者所不能遁。乃知画者,形也,形依情则深。诗者,情也,情附形则显。(《赤霞楼诗集序》)

古人讲诗画相通,讲的最透彻就是叶燮。

画,形有了情的灌注渗透以后才有深入。这个形才会深刻。

诗,如何将感情精细,微妙的传达,依附形。

“以形写情”使原来语言无法直接表达的东西得到表达,抒情效果得到飞跃。绘画把空间形象和人的情感,心灵,灵魂相结合,实现了自身写意精神的确立,也解决一个艺术品位提高的问题。诗与画实际是情与形的结合。这是意境的一个基本前提。意境一定要有情与形的。绘画倡导的诗画相通,实际倡导的就是感情,就是写意,就是意境。

古代画论里有这样一些见解。对于绘画来讲,就是讲绘画要抒情,有抒情,画从艺术的层面讲就不一样了。诗画相通的探讨,是对情感的探讨,就是写意的探讨。

诗画相通见解的具体途经:怎么实践诗画相通,对于绘画来讲,要求画中有诗。诗中有画,对诗歌艺术来讲,不是特别讲究诗中有画,唐诗的辉煌就是要做到诗中有画。六朝时期,已经形成山水诗的意趣。诗歌的诗画相通的指导意义并不强。对画来讲画要情,是诗情,是情的最精微,最艺术的。画中有诗,要有诗情,诗画,是情的最精微,最艺术的要求。中国古代还探讨了诗画相通的要求。其中一个就是画家的文人化。工匠不懂诗,就做不到诗画相通。

二,强调创作状态要率性而为,画工作画不是靠灵感,他靠技术,以及技术的传承。不是一种艺术门槛,不是针对当时的艺术心境的。要做到画与诗结合,要重视率性。

三,画家在把握外在的艺术对象时,超形而求神。

四,要做到画中有诗,要艺术格调的简淡为主。要注意形神关系,重神轻形。如何实践在画中有诗意。整个画作基本的艺术格调,要以“简”“淡”为主。

简淡可以理解为绘画的境界也可理解为人生的境界,简、淡有时可以整体看,有时分开看,各有侧重。古人的观点来看,简偏于笔墨的,构图的,(繁)淡偏于着色的,相对的(浓)。

追求整体的简淡来讲,宋代有韩拙的《山水纯全集》里有理论论述, 元代有赵孟頫的则实践,用笔纤细,附色浓艳。

赵孟頫 《京郊饮马图》

赵孟頫 《枯枝竹石图》

中国古代的思维定向,古人的好。简率。把简单做为绘画的理想格调来加以看待。简偏于用笔,淡偏于着色。

清代的画梅提拔:画梅有文人笔,有画院笔,文人笔取其疏,画院取其工。吾宁取其疏。

清 李方鹰 《墨梅图》

雪拥梅花傲岁寒,

秀才风味画图有。

人言结实溅牙齿,

未解调羹尚借酸。

强调绘画的用笔的疏而非工细。古人追求简实际上是要追求,简不是简于意,而是简于象。

画家以简洁为上,

这个思路是意的“方面”,笔墨简,表现力反而得到更为充分的发挥。非常丰富的艺术表现。

清代,王翚的一则绘画提拔,题云泽画册。(待查)

王翚 《万壑千崖图》(古代深远画法的精品)

追求简单的用意是高古之趣,就是一种深层的诗意。

元代的,倪瓒

《古木幽篁图》

画面中上方有作者自题诗:

古木幽篁寂寞滨,

斑斑鲜石翠含春。

自知不入时人眼,

画与皎溪古遗民。”

倪瓒《渔庄秋霁图》

倪瓒《虞山林壑图轴》晚年作品

倪瓒的山水画。远山,近木,近石用笔都是简淡。

画家文人化:文人画发展突出标志就是画家身份与文人相同。在苏轼这里,他非常清楚。他用的士人,文人士人和画工是不同的。

苏轼的,引用,待查

对王维的推崇,对吴道子略有贬义。

看一幅吴道子的《天王送子图》,是他的代表作,遗存的是宋人李公磷的临摹本

《伏生授经图》王维(没有考证) 日本大阪市立美术馆藏

他和王维没有易趣的隔膜。吴道子依然没有摆脱画工

《书吴道子画后》

“诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。道子画人物,如以灯取影,逆来顺往,旁见侧出,横斜平直,各相乘除,得自然之数,不差毫末,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,所谓游刃余地,运斤成风,盖古今一人而已。”

《跋蒲传正燕公画山水》

“以人物为神,花竹禽兽为妙,宫室器皿为巧,山水为胜,而水以清雄奇富,变态无穷为难。燕公之笔,浑然日新,已离画工之度数,而得诗人之清丽也。”

苏轼:《次韵吴传正枯木歌》

天公水墨自奇绝,瘦竹枯松写残月。

梦回疏影在东窗,惊怪霜枝连夜发。

生成变坏一弹指,乃知造物初无物。

古来画师非俗士,妙想实与诗同出。

龙眠居士本诗人,能使龙池飞霹雳。

君虽不作丹青手,诗眼亦自工识拔。

龙眠胸中有千驷,不独画肉兼画骨。

但当与作少陵诗,或自与君拈秃笔。

东南山水相招呼,万象入我摩尼珠。

尽将书画散朋友,独与长铗归来乎。

写的北宋大画家李公允。肯定他,是因为本来他是诗人。类似的话还见于,

下一则,见于(待查)

非高人溢彩不能显也。

观诗人画如阅天下。。。。

士人和画工两种。

见于图画见闻志

自苏轼以后一片呼应声。

多读书,有学问,之上是有高情易趣。不仅读书多,而且有超脱世俗的精神境界。方豪咸,顺治年间的进士。清代前期的。如果没气魄,大不了是一个画师。在读书之上,古人更强调那种超然物外的才情。

清代方豪咸

:“绘事,清事也,韵事也。胸中无几卷书,笔下有一点尘,便穷年累月,刻画搂研,终一匠作耳,何用乎?此真赏者所以有所俗之辩也。。

苏辙的见解。

摩诘本词客,亦自名画师。平生出入辋川上,鸟飞鱼泳嫌人知。山光盎盎著眉睫,水声活活流肝脾。行吟坐咏皆自见,飘然不作世俗辞。 ...

明代 李日花,紫桃轩杂缀

营营世念,澡雪未尽,即日对丘壑,日摹妙迹,到头只与髹采圬墁之工(指漆匠、泥水匠)争巧拙于毫厘也。

再看一则,清代,

沈宗骞:《介舟学画篇》

笔定满怀,安得超逸治之,

“笔格之高下,亦如人品。笔墨出于手,实根于心。鄙吝满怀,安得超逸之致,矜情未释,何来冲穆之神。”

画家一定要是诗人,文人,才懂诗,才能实现诗情向画作的转移。

强调率性而为。相对经营刻画,绘画是创作,与制作不同。制作是手艺,率性而为与在刻意经营之间有严格艺术与非艺术的界限。刻意经营会破坏诗意,根据

宋代强调诗画相同是就强调率性。

举宋朝 文同与苏轼的两则例子。

文同的

忽乎忘笔之在手,(勃然而兴。)(待查)

苏轼《郭祥正家醉画竹石壁上作诗为谢且遗古铜剑二》

空肠得酒芒角出,

肝肺槎丫生竹石,

森然欲作不可回,

吐向君家雪色壁。

意所至,则笔所发

要使绘画有诗意,就要保持率性而为的状态。

中国古代画论对诗歌与绘画相通相融的阐发,实质是在呼唤着诗歌与绘画之间的优势互补。

到这里结束了,后面是我的笔记。也和内容重复了,不过算是参考。

诗画境, 复现当时情境,用语了无痕迹。

画造型(与色),通过线条造型。

《尔雅》画,形也。

刘向:图画其形、陆机:存形莫善于画。

总结

诗之“情”

画之“形”

诗有情需要形,画有形需要情。

绘画领域中对诗歌与绘画相通的倡导,就是对情感的倡导,对写意的倡导。

画中有诗的具体途径:

一. 画家文人化是基本前提。

二. 画家在创作时应率性而为。

三. 画家在把握艺术对象时要超形似而求神似。

四. 画家在艺术格调方面要以简淡为上。

以董源的《潇湘图》结束

结束后请大家思考 诗画相通的意义?

附:

黄公望的《富春山居图》的欣赏

http://www.npm.gov.tw/masterpiece/enlargement.jsp?pic=K2A001016

富春山居图局部

台湾的故宫,有时大陆需要加代理服务器才可以上,有时不需要。还有北京的故宫博物馆欣赏其他的中国画。

注释:

见首篇

延伸阅读

朱良志 《中国美学十五讲》

钱钟书 《七缀集》

贾涛 《中国画论论纲》

还找到网上的几篇,也可参看。

http://qkzz.net/Announce/announce.asp?BoardID=20100&ID=10012787

中国传统诗画交融的理论轨迹 刘 晔

http://alumni.ustc.edu.cn/view_notice.php?msg_id=2734

谈谈诗与画 李东

http://artists.artokok.com/art/275/artviews.asp?ArtID=275&CAID=4095&page=2

情寄诗画—青藤绘画款识探研 张大风 徐层

结束,里面的画找到清晰的替换。另欣赏中国画是很享受的一件事!