主题:关于移动医疗,医改及春雨医生 -- chuchong

由于环境问题(空气污染,水污染)、食品安全问题、劳动(或职业)安全问题,造成相关疾病在流行病学上的大规模爆发(epidemic),而且多是慢性病或残疾。对一个国家来说,不论有多少资源都是承受不了的。而这些问题,已经超出卫生部门的职权范围了。

医生手下,注册护士,普通护士,医师助理。基本上一个医生就是一个团队,俺们国家不能比啊。确实应该想更好的方法。

医疗领域最需要的,是运用新的科技水平和知识,让更少的人以更少的次数进医院。

治未病

主任是男的女的???

所以女的干这个的就更得特别坚韧。让你去色诱吧,是侮辱你的人格,不让你去色诱吧,那会不会是觉得你长得丑![]()

![]()

![]() 。

。

据说经常在各种女人不宜的场合招待男医生,在各种风景名胜地组织医生开会买单。总之这是一个花钱的活儿,能够把钱花出去,就成功了一小半。医学院毕业的药代还有天然优势,在各大医院都有内应,而且和医生有共同语言。关中兄如果昧着良心干下去,在九十年代那就是月入以万计起的工作,现在早就腰缠十万贯,骑鹤下扬州啦![]()

![]()

![]()

![]() 。

。

敢说后一种牛的,基本上是没干过IT项目的。![]()

这个需从国家层面或者医保层面去推动。

但是话题说回来,自从人类基因测序以来,这一直是很多人希望的方向。但这里面还有多少需要解决的问题,我不是专家,说不出来。我与一些业内从事这一行的人聊天,都表示,我们这辈有生之年,就不要指望了。

除此外,还能如何预防?

多年前的食盐加碘,也算是预防的一种,那是建立在流行病学研究及一些基础研究课题上的,现阶段我反而更看好这样的研究。

医改有几个核心词:破除以药养医,提高医疗服务收费,扩大医保覆盖面,建立分级诊断制度,医药集中采购、招标降价,放开医生多点执业,医药反腐。

除此外,与之相关的还有与养老相关的话题:家庭医生(全科医生),居家养老,慢性病。而近来医疗创业圈,比较火爆的话题有:医药电商,慢性病管理,移动挂号,轻问诊,医疗云服务,互联网+家用医疗电子,远程医疗,患者管理,医院系统管理,线下诊所,医疗O2O服务。

绕开这些纷繁复杂的概念,我们来聊一个话题:很多人都认可医生是医疗的核心,那么,中国医生的需求是什么?(如果对为什么医生是医疗的核心而非患者、或者其他因素有异议,我们且先放下这个争议,后面再来提到)

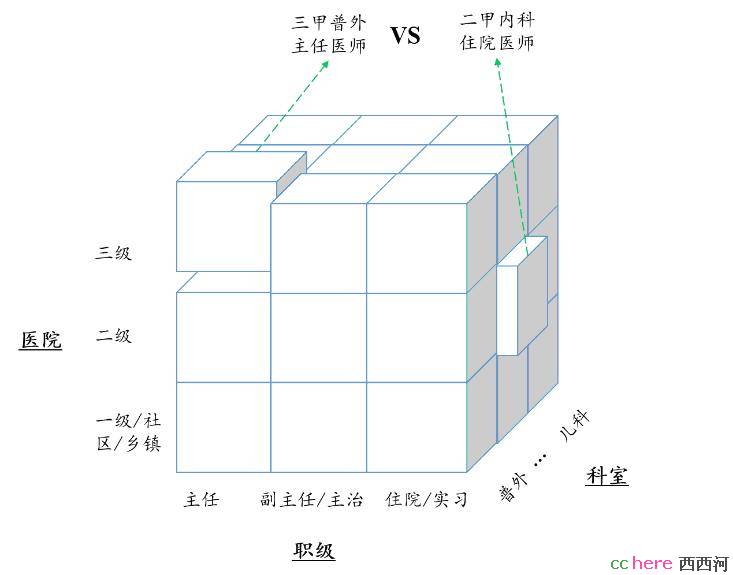

前文已经提到了,医生是分级的,首先是所处医院的分级,然后是所处的科室,然后是具体的医生职称。

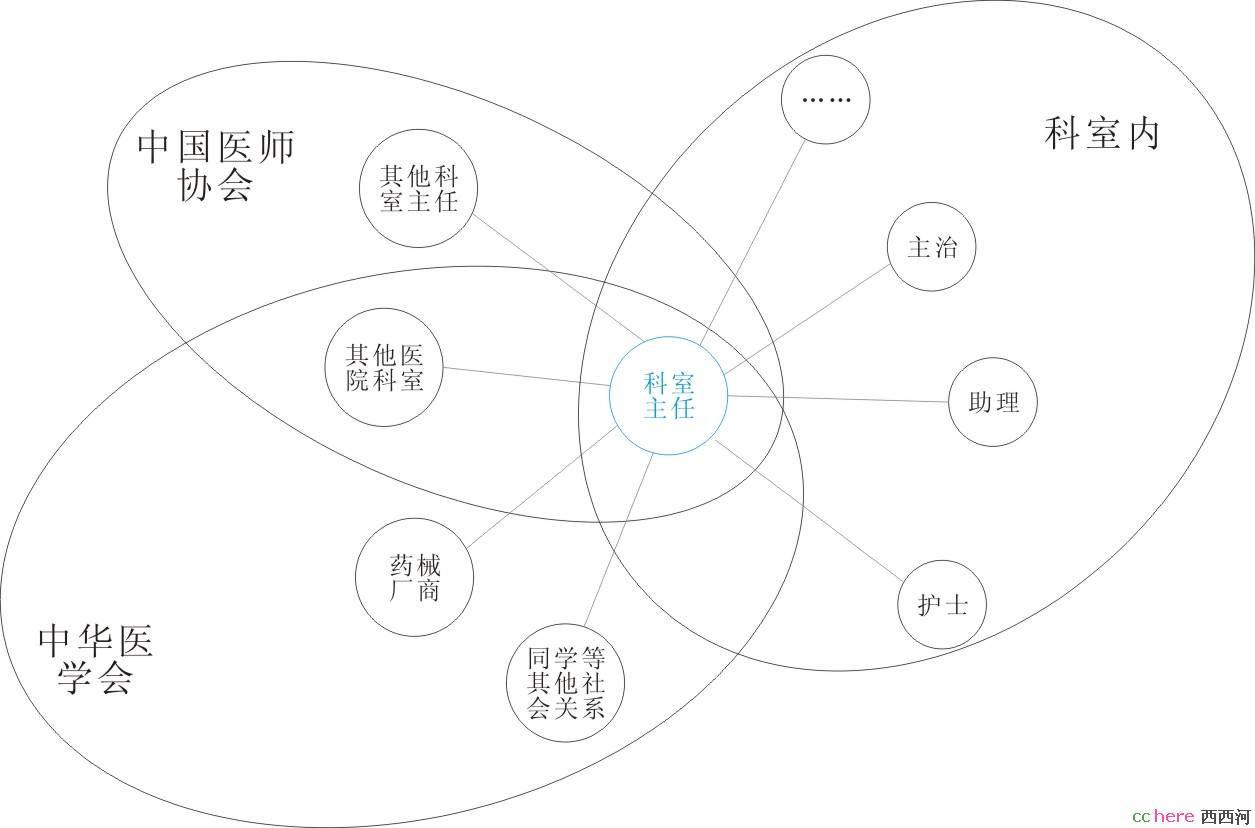

为了方便分析,我们先来提一下医生之间的交流,就是医生的人际圈情况。

大多数医生都很忙,人际圈很狭窄。是的你没看错,很狭窄。住院医生、主治医生,忙于一线临床;副主任主任医生,忙于科室管理建设、各种关系接洽。在学术医院,高级别医生还承担了一定的教学任务,大多数医生同时还要忙一些学术论文,以作为职称晋升。然后么,作为高级别的医生,在获得医药回扣后,还要下放些汤汤水水给低级别医生,笼络好下属。一般来说,同一个科室的医生护士交流会较多;医院不同科室间交流,不同于很多公司内不同部门间的交流,会要少很多。这是因为医院科室往往是独立部门。且越是大医院,流程愈加制度化了,检验科,药剂科与临床科室之间,往往是通过网络即可办理各种交叉事项,无需人为交流,这使得科室间的交流往往限于医院或科室间组织的各类活动。而主任医生,是科室间交流的纽带。

一般医生都会加入两个非官方协会,一个是中华医学会,一个是中国医师协会。前者是一个学术型组织,很多中华级的医学刊物,由该学会组织编辑。后者是卫计委直管的第三方机构。近年来,国家有计划将要剥离一批认证证书给第三方来发证,而不再由国家部委来发证,可能会涉及医生职称证书,如果下放该证书的权限,中国医师协会是最可能的接受方。

前面提到了,主任医生在医院科室里面有着显著的位置:医药及器械的进院,往往由其牵头申请;该科室的行政管理,由其组织;回扣分配,由其操作;科室内的职位晋升等,其具有决定权;同时其也是患者眼中该科室临床医术最高的人。如果说,医生是医疗的核心,那么主任医生,是医生中的核心。

医生参加协会,但是参与协会活动的,往往是高级别医生,这时产生的交流活动一般是以协会名义的,或涉及学术性的交流活动,或涉及医生间的联谊活动。但以上活动多以分会为基础。譬如烧伤分会,骨科分会,糖尿病分会等。同城,或者同省的分会成员,会时常开一些圆桌会,以及临床交流会,很多医药厂商也经常赞助这种会议,并藉此开展市场营销活动。

除了协会,医生的学校资源也是医生间交流的重要组成部分:同学,师兄弟,老师,校友等。

如上图,由于科室主任在本科室的主导地位,药械厂商的关系基本都是在主任一级。各种灰色收入也集中在这里。所以主任级医生,与其他医生在收入、工作强度、社会地位上有着本质的不同。而不同医院级别,导致患者量及医院间效益的差别,很多药械厂会将各种资源集中在大医院,同是科室主任,大医院与小医院就会有明显区别,甚至有时小医院的科室主任,其总体收入还不如大医院的一般医生。

插一句话先:国内医疗资源不够,有很大原因实在是因为大医院的虹吸现象。患者都往大医院跑,小医院明显吃不饱。我所住小区附近一家医院,算是二甲,几乎门可罗雀,平时我家小的感冒发烧,家人也是不肯去那里,总是跑到几条街外的三甲医院。而那里几乎每天都是人满为患。我也很无语,曾经我去过那家二甲医院,小孩一个感冒开了300多元的药,一个多礼拜都没好。去了大医院,也就150多,三天左右就差不多了。

难道你一百零八套养生术治未病下来,就没有人得病了?

客观规律在那里,到年龄了就会得病,就得进医院

虽然治未病提法很好,但要看到实际效果更加困难,反而容易弄成假大空不接地气的形象工程

把大病解决在小病阶段,把小病解决在理疗阶段,把未病解决在体检阶段。

去(医院或体检机构)检查应该是常态,而且是频态,也就是动态健康,通过大数据+网络,把用户的身体健康保持在一个动态范围内,达到少去医院就医(尤其是大医院)的目的。

这只是个人一点想法,不是很成熟。

医疗资源,尤其是好的医疗资源永远会不足,如果把主要力量用在扩大医疗资源,这种思路应该是不对的。所以必须把不必要的医疗需求甩掉,让真正需要医疗资源的患者得到医疗资源。

尤其对于创业项目,即使把医疗资源整合顺畅了,依然会是现在的局面,只是把在窗口排队变成在网络上秒杀了。

美国医生的预约制度,全科医生推荐病人去专家门诊的做法,使得一部分病人要么跟医生通过电话解决问题了,要么直接去找一些不太理想的医生看病,要么自己好了。。。而不是在三甲医院的大厅里面排队。

就是借鉴的这种模式。

每个家庭都要签约家庭医生,一般小病就看家庭医生,家庭医生搞不定了,再转诊到大医院。同时打通社区居民的健康档案,让家庭医生与大医院可同时查看居民病例信息。算是分级诊断改革在国内的尝试。

这里也有一些阻力:家庭医生资质要求很高,但普遍待遇不高,政府投入又有限;大医院有点应付的意味,分流患者会直接影响医院现有收益及医院社会地位;社区居民大多还是对家庭医生持怀疑态度。

我很看好类似的模式,也认为国内迟早会开始推广这种方式。目前的情况是,政策已经先行了,市场主体的医疗服务机构和药械厂商都还没有做好准备跟进。

见过很多美国人,好像也不是特别在乎自己的医生是谁,也不是特别在乎孩子上什么学校,学习好不好,也不在乎自己买的东西是不是打折了,划不划算。其实他们的医生有些特别烂,学校也有些特别烂,东西有时候特别便宜,稍微做些选择可以有巨大的差别。

我们呢,同胞们每一个都本着君子自强不息的精神,不怕苦不怕累,要排最长的队,看最好的医生,上最好的学校。这种制度在中国能不能行得通很难说。

我的看法如下:

医生的市价,被管制了,举个例,某位专家的门诊,有人愿意出两百块钱看一次,由于被管制的原因,专家只能收二十块钱,由于低于市价,就会出现供不应求的情况,而专家每天的时间是有限的,于是我们可以观察到以下几种可能情况:

1:专家的挂号,被炒黄牛,有人出四百块钱,插队。

2:专家开不必要的药,吃回扣

3:专家缩短门诊时间,本来30分钟看一次门诊的,缩短到3分钟。

这三种情况,都出现了租值耗散的状况:

第一种,本来市价是200,由于黄牛要承担风险,这风险值200块钱,这两百块,本来病人不必出的,现在要多给。

第二种,也就是以药养医,本来病人不必购买没必要的药的,现在要买,钱浪费了,如果对健康有不良影响,就浪费更多了。

第三种,本来病人可以享受30分钟的优质服务的,现在只能得到3分钟的劣质服务了。

我完全不怀疑,有医德高尚,不计较收入,一心一意为病人服务的医务人员,但恐怕只是极少数,碰上了是运气。

从经济学的角度来看,要消除租值耗散,唯有靠市场,例如,专家门诊可以拍卖,价高者得,又或者完全取消管制,由专家自己订,订高了,没人来看病,专家会饿死,订低了,病人如过江之鲫,专家累死,于是会出现一个合理的市价。

但是,这么做,会出现穷人看不起病的情况,好医生提供的服务都被富人抢走了,这个又该如何解决呢?

这个就是我说的难点了。

我会特别留意你的方法是如何降低租值耗散的。![]()

![]()

![]()

![]()

我是觉得你这种分析好复杂。

我的方法其实很简单:给医生他想要的,但是使用新方法使得灰色的收入变得正常。这种新方法对于医生、患者及社会都会在可见的未来(在某些科室甚至可能是一两年内)产生巨大收益。

怎么给,通过何种方式,如何使得全产业链受益,怎么受益,这才是重点。

----------

预先说明一下,我其实主要是围绕某一个医疗学科来做的创业,这个模式,在该学科有着很大的可行性。但要想扩展到其他学科,可能会很难,但也未必不可实现。